Cosa significa scrivere una lettera quando le parole non bastano più? Sylvia Schedelbauer sceglie di non affidarsi alla carta, bensì di trasformare il proprio archivio familiare in un atto di memoria condivisa. In Mother’s Letter (2025), la narratrice decide di non mandare una semplice lettera alla madre, ma di dedicarle un’opera cinematografica che diventa un ponte tra passato e presente, tra Giappone e Germania, tra ciò che è stato e ciò che non potrà più essere.

Presentato al Kurzfilm Festival Hamburg, vincitore all’International Short Film Festival Oberhausen, il cortometraggio è ora in concorso a Bologna, ad Archivio Aperto. Mother’s Letter è un documentario sperimentale che sembra più una lettera visiva, un attraversamento silenzioso delle pieghe della memoria. Attraverso pellicole Super 8, frammenti d’archivio e altre riprese, la regista ricompone i ricordi della madre, ma anche quelli che, inevitabilmente, appartengono a lei stessa.

La voce narrante viene percepita come quella della figlia, ma che a tratti sembra impersonare la figura materna. Essa ci porta dentro un flusso intimo e sospeso, dove il presente e il passato si sovrappongono, come se la memoria avesse il potere di annullare il tempo.

Tra Berlino e il Giappone, una distanza interiore

Il film si apre con un’immagine nitida: la madre, in uno sfondo innevato, si avvicina alla camera. Poi la voce racconta:

“Ho ricevuto il tuo pacco con un sacco di nori, soba, zuppa dashi, mirin, gamberetti secchi e Shichimi Tōgarashi.”

In Giappone, mandare un pacco di cibo significa molto più che nutrire: è un atto di cura, di continuità, un legame tra generazioni. Un gesto che ricorda il cosiddetto “pacco da giù” italiano, ma che nel Washoku, la cucina tradizionale giapponese racchiude un’intera filosofia di vita.

La distanza fisica tra Berlino e il Giappone diventa così distanza emotiva. La figlia aggiorna la madre su ciò che accade a Berlino: Due uomini possono sposarsi. Così anche due donne. Una frase semplice, quasi quotidiana, che rivela però una frattura: le due vivono in mondi diversi, non solo geograficamente ma anche culturalmente.

Un’immagine idealizzata

Scopriamo presto che la voce narrante non vede la madre da molto tempo. Le domande rivelano questa lontananza:

“Disegni ancora quando prendi il treno?”

L’immagine materna diventa allora ricostruita, quasi idealizzata. La figlia cerca di trattenere una versione della figura materna che esiste forse solo nei ricordi, un’eco lontana. Ma la realtà è diversa: la madre continua a viaggiare, sì, ma non verso Berlino, non verso la figlia.

“Dici che qui non hai una casa, ma perché non te ne costruisci una?”

Questa domanda diventa un punto di rottura. Berlino è ormai casa della regista, mentre la madre sembra rifiutare l’idea di stabilirsi altrove, come se non volesse appartenere a nessun luogo.

Foreste interiori e l’inconscio riscoperto in Mother’s Letter

La regia alterna materiali d’archivio a immagini nuove, quasi tattili: fiori secchi, foglie, frammenti di foreste. Le tonalità virano dal bianco e nero seppia al colore acceso delle foglie verdi, come un passaggio tra epoche e stati d’animo.

Carl Gustav Jung avrebbe visto in quella foresta un chiaro simbolo dell’inconscio collettivo: uno spazio interiore in cui la protagonista affronta le proprie ombre, attraversando memorie e legami familiari. Ogni foglia diventa un ricordo, ogni ramo un frammento di sé. Un viaggio dentro di sé.

A un certo punto, la voce spezza l’illusione:

“Non mi manca affatto il Giappone.”

Non è un rifiuto, è una confessione. La casa della regista è a Berlino. Il cibo, il vino, la quotidianità: tutto ciò che ama è lì. Il Giappone rimane parte di lei, ma solo attraverso i ricordi, i filmati, le immagini che il padre ha registrato e che ora riaffiorano, come onde di una memoria che non si decide a svanire.

L’atto di ricordare chi si trova dall’altra parte del mondo

Guardando Mother’s Letter viene spontaneo un parallelismo con Past Future Continuous – Gli uccelli del monte QAF di Morteza Ahmadvand, Firouzeh Khosrovani. Seppur utilizzando le camere di videosorveglianza e una regia differente, in parte costituita dall’archivio, il film richiama un’emozione similare. La distanza della relazione ed il rapporto tra memoria e assenza. In entrambi i casi, il tempo è sospeso: la voce del presente osserva tramite gli elementi che possiede. Come se il futuro delle immagini fosse quello di non finire mai, di restare a vibrare, infinitamente, nei nostri sguardi.

In Mother’s Letter c’è un silenzio che pesa più delle parole. Non è solo un documentario ma un dialogo interrotto, un tentativo di colmare un vuoto emotivo. Lo conferma Sylvia Schedelbauer stessa nella sua dichiarazione:

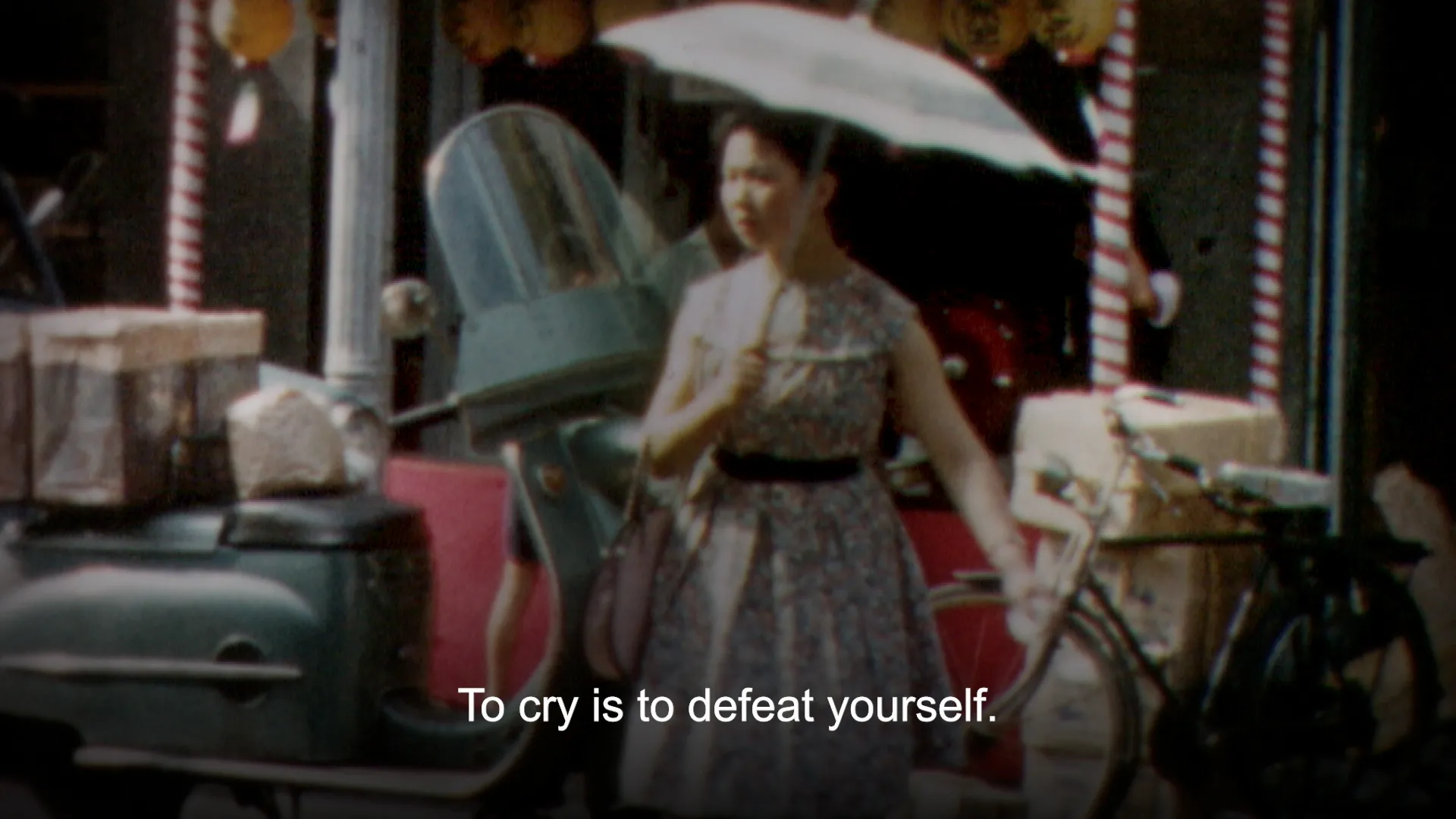

“Mio padre, tedesco, era un appassionato fotografo e cineamatore… Forse cercava di raccogliere impressioni da condividere con la madre in Germania, che non aveva mai potuto visitare il Giappone. La totalità dell’archivio è diventata disponibile solo dopo la sua morte, permettendomi di scoprire i filmati utilizzati per questo film. Nessuno li vedeva da almeno 60 anni, e nemmeno mia madre giapponese, che pur appare spesso nelle riprese, aveva alcun ricordo del materiale.”

Mother’s Letter diventa così un atto di memoria intergenerazionale: non solo un ritratto della figura materna, ma anche una riflessione su cosa resta e cosa si perde nel tempo, tra le immagini e le vite.