A distanza di otto anni da Detroit (2017), Kathryn Bigelow torna dietro la macchina da presa con A House of Dynamite, thriller presentato in anteprima alla 82ª Mostra internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Il film segna il ritorno di una delle autrici più rivoluzionarie del cinema contemporaneo. Artista che, fin dai suoi esordi, ha saputo scuotere le fondamenta dell’immaginario cinematografico americano, interrogando in profondità i concetti di identità, potere, corpo e violenza.

La regista che ha ucciso l’artista

Nata a San Carlos, California, nel 1951, si forma inizialmente come artista visiva nel fervente clima intellettuale newyorkese degli anni ’70, intraprendendo un percorso di ricerca pittorica presso il San Francisco Art Institute, per poi frequentare l’ambiente dell’avanguardia concettuale e studiando semiotica, arte e cinema alla Columbia, sotto mentori come Miloš Forman. Il suo primo lavoro cinematografico, The Set-Up (1978), è un cortometraggio teorico che analizza e decostruisce la violenza cinematografica, preludio al suo cinema a venire.

Non è un caso se il saggio di apertura della monografia Kathryn Bigelow. L’arte del dinamismo plastico di Antonio Maiorino si intitola provocatoriamente Come la regista uccise l’artista. Bigelow regista nasce infatti da una frattura: il desiderio di passare dall’arte teorica al cinema d’azione, dai linguaggi intellettuali della performance a quelli spettacolari del grande schermo, senza mai smettere di interrogare il linguaggio stesso che utilizza. Un’estetica formalmente hollywoodiana, ma concettualmente sabotatrice.

Una filmografia controcorrente

Dai biker spettrali di The Loveless (1981) ai vampiri notturni di Near Dark (1987), Bigelow ha sempre giocato con i generi, destrutturandoli dall’interno. I suoi personaggi – uomini e donne mossi da desideri estremi – attraversano ambienti liminali, zone grigie tra legalità e anarchia, potere e dissoluzione.

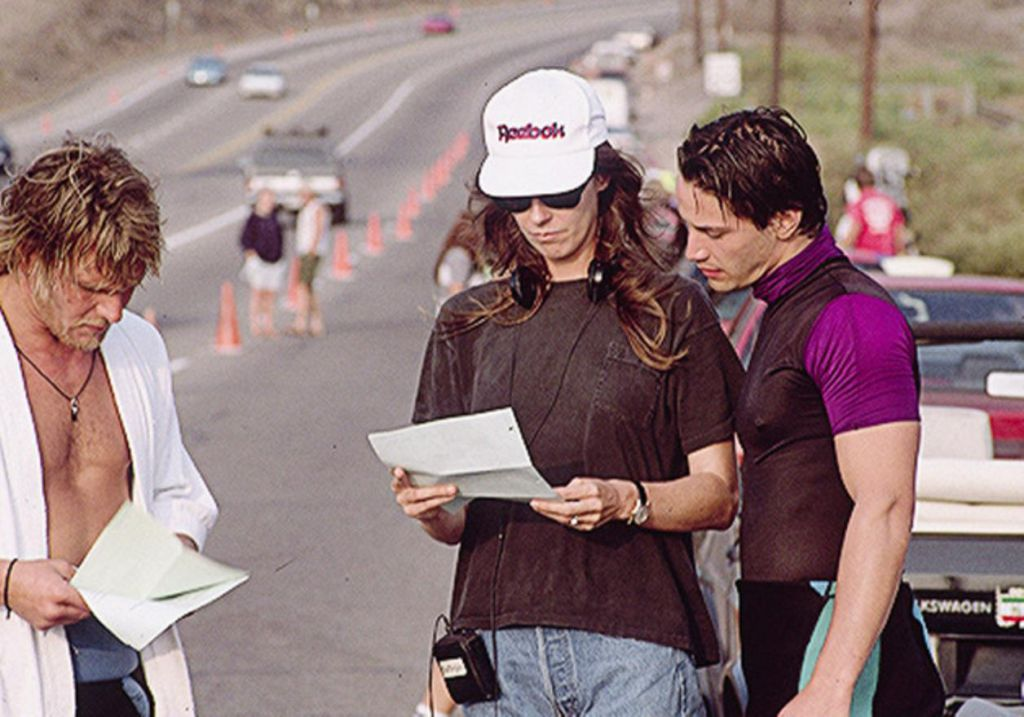

Con Point Break (1991), film cult degli anni ’90 con Keanu Reeves e Patrick Swayze, Bigelow si misura per la prima volta con l’action mainstream. Ma dietro agli inseguimenti tra surfisti e rapinatori si cela molto di più: una riflessione sull’amicizia, sul desiderio di libertà come forma di autodistruzione.

In Strange Days (1995), noir cyberpunk scritto con James Cameron, mette in scena un futuro dominato dalla sorveglianza e dalla registrazione sensoriale dei ricordi, anticipando di anni la distopia della società iperconnessa. Un film complesso, stratificato, che fonde un’estetica da videoclip con memoria e trauma.

Il corpo, il potere, la guerra

Con The Hurt Locker (2008), Bigelow entra nella storia come la prima donna a vincere l’Oscar per la miglior regia, infrangendo un soffitto di cristallo che sembrava indistruttibile. La pellicola, asciutta e claustrofobica, racconta la guerra in Iraq con uno sguardo chirurgico, quasi documentaristico. È un cinema fisico, ma è anche una riflessione sul desiderio di morte, sulla dipendenza dall’adrenalina e sull’identità maschile nei contesti bellici.

L’interesse per il potere e la violenza istituzionalizzata prosegue con Zero Dark Thirty (2012), incentrato sulla caccia a Bin Laden, dove le zone d’ombra della CIA, della tortura e della vendetta nazionale vengono affrontate senza moralismi, ma con lucida ambiguità. Il personaggio di Maya, interpretato da Jessica Chastain, è una figura ossessiva e solitaria, un’agente determinata che riflette lo sguardo della regista stessa: razionale, distante, penetrante.

Con Detroit (2017), invece, Bigelow torna alla storia per raccontare una delle pagine più oscure dell’America razziale, la sommossa del 1967. Ancora una volta, il suo cinema si fa corpo politico, mettendo lo spettatore di fronte a immagini disturbanti e incontestabili, senza mai offrire conforto o soluzioni facili.

A House of Dynamite: il ritorno del corpo esplosivo

A House of Dynamite segna il ritorno della Bigelow al thriller e un ulteriore passo nella sua esplorazione del rapporto fra individuo e sistema, violenza e spettacolo, realtà e costruzione narrativa.

Bigelow è oggi un punto di riferimento per comprendere le trasformazioni del cinema americano post-11 settembre, per leggere la maschilità nel cinema d’azione, per discutere di gender e autorità dentro e fuori lo schermo. Il suo sguardo – lucido, perturbante – è stato in grado di imporsi in uno spazio dominato storicamente dagli uomini, senza mai cadere nella trappola della semplificazione identitaria.

Conclusione: un’estetica della frizione

Kathryn Bigelow non ha mai decostruito apertamente i generi: li ha abitati, disturbati, sovraccaricati fino a farli esplodere. Ha portato nel cuore dell’action hollywoodiano la riflessione sulla guerra, sulla razza, sul genere. Ha raccontato l’America non con giudizi, ma con immagini che lasciano il segno, che s’impongono allo spettatore come esperienze sensoriali, morali, estetiche. Nella sua carriera ha dovuto affrontare scetticismo e sottovalutazione, a causa dei pregiudizi di genere all’interno del settore ma con il suo lavoro è riuscita a ispirare registe in tutto il mondo.

Il suo ritorno alla regia non è quindi solo la notizia del nuovo film di una regista importante. È la riaffermazione della necessità di uno sguardo scomodo, stratificato, radicale. In un’epoca in cui il cinema sembra spesso anestetizzato dalla serialità, Bigelow riporta in sala il rischio, la complessità, la carne viva della narrazione.

Un cinema che non cerca di piacere, ma di scuotere. E che, oggi più che mai, è necessario.