La Battaglia di Algeri (1966) è un film di guerra e allo stesso tempo cronaca, testimonianza e manifesto politico.

Diretto da Gillo Pontecorvo, ambientato tra il 1954 ed il 1960, narra la lotta del Fronte di Liberazione Nazionale contro l’occupazione coloniale francese. Iniziando dalla storia di Alì La Pointe e la rivolta collettiva del popolo algerino. Un’opera che fino al 1971 fu vietata in Francia.

Vinse il Leone d’Oro a Venezia e ricevette ben tre candidature agli Oscar: come miglior film straniero, miglior regia e miglior sceneggiatura originale. Rimane ancora oggi uno dei film più studiati al mondo per il suo linguaggio tra narrazione e documentario.

Ghettizzazione e urbanistica: la Casbah come prigione

Il cuore del film è la Casbah di Algeri, un quartiere trasformato dall’esercito francese in un ghetto da controllare. Vicoli stretti, spazi claustrofobici, un’architettura che sembra una prigione a cielo aperto. Pontecorvo usa questi luoghi come metafora visiva: la città vecchia è il corpo vivo dell’Algeria colonizzata, mentre la “nuova Algeri” europea, fatta di viali e case con giardini, rappresenta il potere coloniale.

C’è una scena chiave in cui un algerino tenta di varcare la soglia invisibile tra Casbah e città europea. Viene immediatamente fermato, interrogato, trattato come un intruso. È la geografia stessa a creare il controllo.

Il parallelismo con L’Odio di Mathieu Kassovitz è potente. Anche lì lo spazio costruisce la marginalità: le banlieue parigine come “prigioni moderne”, torri che isolano i giovani dal centro città. Due contesti diversi: uno coloniale, mentre l’altro postcoloniale, ma con lo stresso messaggio: l’urbanistica diventa strumento di potere e ghettizzazione.

Mostrare la guerra senza mitologia

Uno dei punti di forza della Battaglia di Algeri è il modo in cui viene rappresenta la guerra: senza eroi, senza musica trionfale, senza estetica celebrativa.

Le scene degli attentati, con la macchina da presa che segue le donne del FLN mentre posano le bombe nei caffè francesi, sono disturbanti proprio perché fredde, quasi documentarie. Non c’è spettacolo: c’è la realtà cruda di una guerra urbana che non ha confini netti tra vittime e carnefici. Anche la colonna sonora di Ennio Morricone segue la stessa logica: minimale, quasi invisibile, costruita per sostenere la tensione senza mai trasformarla in retorica.

Alì La Pointe (Brahim Haggiag), interpretato da un non attore, diventa l’emblema di questa scelta: non un eroe costruito, ma un uomo qualunque spinto alla lotta. Quando alla fine resta intrappolato nel rifugio, circondato dai paracadutisti francesi, il film ci lascia con un’immagine di sacrificio senza retorica: un volto umano al centro della Storia. Una storia che guardata oggi trova un’eco dolorosa nei conflitti contemporanei: dall’Algeria coloniale alla Palestina assediata, la dinamica tra occupazione, resistenza e controllo dello sguardo resta intatta in modo inquietante.

Produzione come atto politico

Il realismo del film non è solo una scelta estetica, ma anche frutto di necessità. In un’intervista Pontecorvo ricordava:

“Decidemmo di farlo quasi in cooperativa. Partimmo in nove italiani soli, senza neanche la segretaria di direzione. Alla fine rischiammo le cambiali, metà per uno, io e Musu. Tremando, ma sapendo che poteva essere un grande film.”

Quel rischio, quella produzione fragile, quasi artigianale, è parte integrante dell’opera. Il realismo non era una scelta comoda: era l’unico modo per dare voce a una storia che il cinema occidentale non aveva mai voluto raccontare.

Alì La Pointe e Mathieu: due volti, due ideologie

Alì La Pointe è un protagonista atipico. Non è un leader nato, ma un uomo comune trasformato dalla violenza coloniale in simbolo della resistenza. Non ha un’ideologia articolata, ha un’urgenza: liberarsi. Attraverso di lui La Battaglia di Algeri parla di identità culturale come atto di sopravvivenza: essere algerino in quella Casbah significa vivere sotto assedio. Eppure, trovare nella comunità una lingua e una storia che resistono. Il film mostra anche un’identità ibrida: per combattere, gli algerini sono costretti a muoversi tra due culture, assumere maschere francesi e piegare la lingua del colonizzatore per trasformarla in arma di liberazione.

Dall’altra parte c’è il colonnello Mathieu (Jean Martin), figura ambigua. É rappresentato come un uomo freddamente logico, convinto che la repressione sia “necessaria”. La sua frase è una dichiarazione programmatica:

“Siamo soldati e il nostro unico dovere è vincere.”

In un momento si difende:

“Chi ci chiama nazisti dimentica che tra noi ci sono superstiti di Dachau e Buchenwald.”

Qui Pontecorvo tocca un punto complesso: l’oppressore non è solo “altro”, ma spesso porta con sé la memoria di essere stato oppresso. È un cortocircuito storico che rende il film ancora più potente.

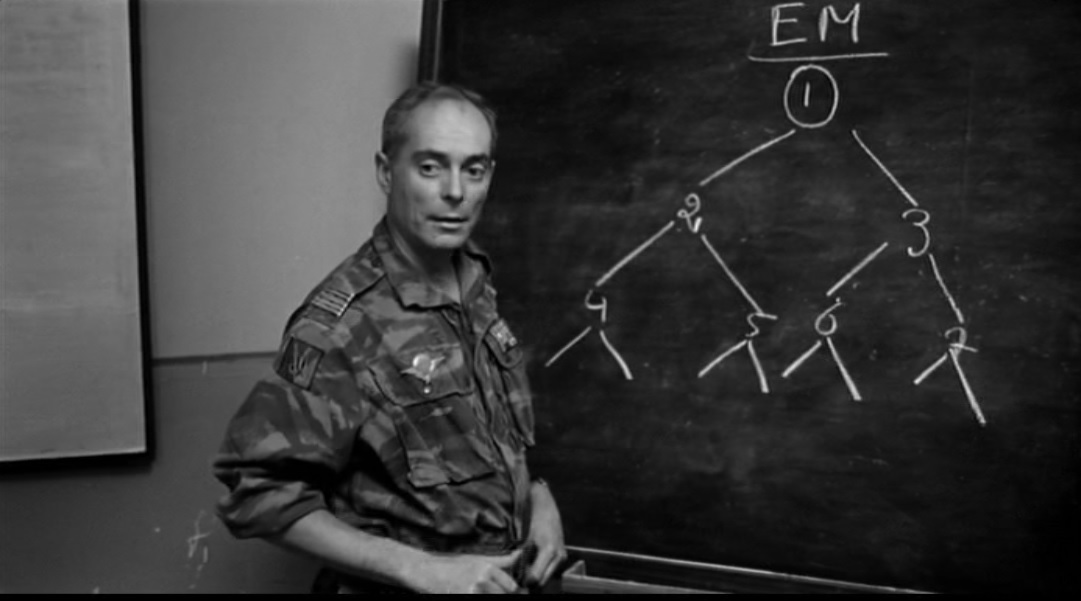

La militarizzazione dello sguardo

Un punto centrale de La Battaglia di Algeri è quello che molti studiosi hanno definito la “militarizzazione dello sguardo”. La sequenza in cui il colonnello Mathieu mostra ai suoi soldati il filmato delle telecamere di sorveglianza è esemplare: vediamo la stessa immagine che avevamo già osservato nella sequenza delle “tre donne, tre bombe”, ma ora filtrata come materiale d’addestramento. In quel momento, il confine tra rappresentazione e strumento bellico si annulla: il film nel film non è un documento, è un’arma. Mathieu lo esplicita quando invita i suoi uomini a sospettare di tutti, perché “ogni volto può nascondere un nemico”. Pontecorvo inserisce qui una dimensione autoriflessiva: anche lo spettatore, riconoscendo i volti delle donne e sapendo già chi porta le bombe, diventa parte di quello sguardo militarizzato. Non può più guardare con innocenza. Capisce che la macchina da presa non è mai neutra, che ogni immagine è già inserita in una logica politica.

Questa scena ribalta anche la dinamica coloniale del potere visivo: quando una delle donne guarda dritta nella telecamera, restituisce lo sguardo. L’oggetto dell’osservazione diventa soggetto. È un momento quasi brechtiano che smaschera il meccanismo stesso del controllo: ciò che dovrebbe fissare l’identità dei colonizzati diventa specchio per i colonizzatori. Il film, in questo senso, non si limita a rappresentare il conflitto, ma diviene parte del conflitto.

Neorealismo e identità ibrida

Il bianco e nero, l’uso di attori non professionisti, le strade reali di Algeri: Pontecorvo guarda all’eredità del neorealismo italiano. Non vuole un estetica patinata, bensì la polvere della Casbah. È interessante che sia stato proprio un regista italiano, e non algerino o francese, a raccontare questa storia. Pontecorvo guardava “da fuori”, e forse proprio per questo riuscì a costruire un’opera che non è propaganda ma testimonianza.

“Tutti i film sono in un certo senso falsi documentari”

disse Kubrick riferendosi soprattutto ai film di guerra in un’intervista di Renaud Walter.

“Uno cerca di avvicinarsi alla realtà il più possibile, solo che non è la realtà. Ci sono persone che fanno cose molto furbe, che mi hanno completamente affascinato o ingannato. Per esempio, La battaglia di Algeri. È davvero impressionante”.

Il film è disponibile su Rai Play.