Qual è l’obiettivo di vita di un bambino che non possiede nulla? E soprattutto: dove si dirige? Verso un possibile futuro oppure lontano dal presente?

Nel 1984 il cinema internazionale accoglie un film sorprendente: Il Corridore (Davandeh), firmato da Amir Naderi, tra i principali artefici della new wave iraniana. Presentato a Venezia e Toronto, è il primo film dell’Iran postrivoluzionario a ottenere risonanza globale. Oggi, a distanza di quarant’anni, continua a colpire per la sua potenza visiva, la densità simbolica e la sua attualità devastante.

Dietro alla semplicità di un bambino che corre, c’è un Paese in guerra. C’è un regista in esilio. C’è un’intera generazione sospesa tra la sopravvivenza ed il desiderio. Perché ne Il Corridore tutto parla di movimento, ma nessuno sa davvero dove si stia andando.

Un bambino, un paese, una guerra

Il film, ora disponibile su MUBI è ambientato nel sud dell’Iran, in una città che in realtà non esiste.

“Il governo ci chiese dove l’avessimo girato, perché non trovavano quella città. Era un collage di 12 luoghi diversi.”

Racconta Naderi in un’intervista. La scelta è simbolica: come il protagonista, anche la geografia del film è in transito. E intorno incombe la guerra Iran-Iraq (1980–1988), uno dei conflitti più sanguinosi del secolo, che ha lasciato centinaia di migliaia di morti e intere aree ridotte in macerie.

Il set era in zona di bombardamenti.

“Durante una scena in cui inseguo il treno, c’è stato un attacco. La bomba è caduta nel fango vicino a noi. Il giorno dopo giravamo nella stessa area.”

Ricorda l’oramai adulto Majid Niroumand, interprete del protagonista. Questo senso di minaccia costante attraversa tutto il film. E non come evento narrativo, bensì come atmosfera quotidiana.

Un protagonista orfano e testardo

Il Corridore racconta la storia di Amiro, orfano che vive di espedienti in un porto del Golfo Persico. Vende acqua, raccoglie bottiglie, sogna. Sogna aerei, navi, treni. Ma soprattutto, sogna l’istruzione. Vuole leggere le riviste che compra. Vuole una possibilità. Non cerca una famiglia, né una casa. Cerca una via d’uscita, e per trovarla, corre.

La scelta dell’attore non fu semplice:

“Ho visto migliaia di bambini. Ma nessuno sapeva correre davvero.”

Racconta Naderi. Lo trova sfogliando una rivista sportiva. Lo insegue, lo convince. Gli promette anche un insegnante privato durante le riprese.

La sua lotta è tutta corporea: scalcia, scappa, resiste. Insegue l’aereo, poi il treno. Non è la meta che conta, ma il movimento. Perché il vero nemico non è la povertà, ma l’immobilità. Il restare fermi dinanzi a un’ingiustizia.

Il sogno oltre le grate

Naderi riprende Majid anche attraverso le sbarre, recinzioni, muri. La visione dell’aereo, sogno ricorrente del bambino, è inizialmente ostacolata dalle grate. Solo durante il suo viaggio lo vediamo finalmente dinanzi all’aereo senza alcuna barriera. Anzi la barriera sembra, da un certo punto, appartenere a noi. Poiché incapaci di comprendere il mondo del piccolo Amiro. Una progressione visiva che diventa metafora narrativa: il desiderio si avvicina, si materializza, ma resta comunque irraggiungibile.

Non è un caso che il film si chiami Il Corridore. La corsa non è solo fisica. È spirituale, è esistenziale. È la ricerca di un oltre. E quell’oltre è anche rappresentato dai mezzi: i treni, gli aerei, il mare. Tutti simboli di passaggio, di soglia, di trasformazione.

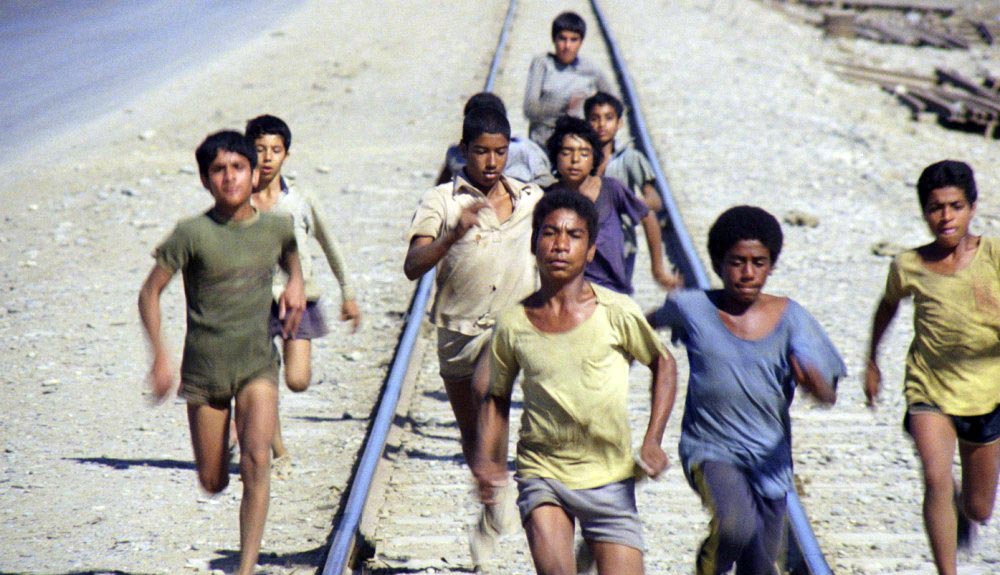

In particolare, la scena in cui Amiro corre sulle rotaie non è solo visivamente potente: rappresenta il desiderio di sfidare i limiti imposti dal suo destino. Fino a dove posso arrivare? Quanto vale la mia speranza?

Paralleli con altre opere

Anche in The Millionaire (Slumdog Millionaire, 2008) di Danny Boyle, un bambino cresciuto nella povertà si crea una scalata fatta di resilienza e sogno. Ma se Jamal trova la gloria e il lieto fine, Amiro resta sospeso. Il suo traguardo non è un milione, ma un bicchiere d’acqua. Non una vittoria sociale, ma un gesto di dignità.

Boyle adotta la grammatica del cinema mainstream. Naderi, invece, ammette in un’intervista presso il Second Annual Sag Harbor Cinema Festival of Preservation.

“Mi sono ispirato a Fellini e Godard.”

L’autobiografia di Naderi

L’ispirazione di Naderi è personale.

“Questo film è parte della trilogia sulla mia infanzia… Ho vissuto per strada, cercando rifugio in navi abbandonate. Ho trovato quella nave e ho parlato con il proprietario per farla apparire nel film. È un simbolo della mia vita.”

L’autore non racconta solamente una storia, racconta sé stesso.

È anche per questo che Il Corridore sembra così vero. Non ha dialoghi forzati, non ha adulti salvifici. I bambini sono bambini. Si arrabbiano, ridono, imitano Charlie Chaplin. Improvvisano. E nel farlo, mostrano tutta la loro umanità.

Silenzio strutturale: le donne che Il Corridore non può permettersi

L’assenza delle donne ne Il Corridore non è una mancanza narrativa, ma una dichiarazione implicita del contesto storico e culturale in cui il film prende forma. Siamo nell’Iran postrivoluzionario, all’interno di un sistema che ha marginalizzato progressivamente il ruolo pubblico e visivo delle donne, imponendo limiti stringenti sulla loro rappresentazione. Amir Naderi stesso ha dichiarato quanto fosse complesso girare in quelle condizioni e quanto il suo cinema fosse già allora sull’orlo dell’esilio.

“È importante riconoscere che, anche se non ci sono donne nei miei film, la mia memoria è piena di donne che ballano e vivono. Sapevo che se avessi girato con donne, il governo avrebbe potuto censurare il film.”

In questo senso, Il Corridore diventa anche un documento politico: racconta ciò che resta quando metà della società è esclusa dallo schermo. Non per scelta artistica, ma per sopravvivenza.