Il SalinaDocFest si svolgerà dal 15 al 20 luglio, con un’anteprima il 7 e 8 giugno a Messina. Per conoscere meglio un Festival unico nel suo genere, immerso nello scenario incantevole delle isole Eolie, abbiamo intervistato la sua fondatrice e direttrice, la vulcanica Giovanna Taviani.

Qual è la specificità di una manifestazione come il SalinaDocFest?

Io lo definisco un festival donchisciottesco. In un’isola sprovvista di una sala cinematografica, di scuole, ospedali, ho pensato fosse utopico farci un Festival con proiezioni mattina, pomeriggio e sera, ma ci siamo riusciti. Quando il SalinaDocFest è nato volevo anche fare luce su un genere che era quasi invisibile, il documentario. Esattamente come gli isolani si sentivano invisibili rispetto al “continente”. Tant’è vero che il nostro motto fu, da subito: isolani sì, isolati no. Direi che la prima specificità è proprio questa insularità, che può essere vissuta anche come un privilegio, perché diventa una specie di cannocchiale rovesciato da cui vedi meglio tutto quello che succede nel nostro Paese. Questo vale anche per la Sicilia nella sua interezza, come diceva Leonardo Sciascia. Mi piaceva l’idea di raccogliere una comunità su quest’isola, come una zattera in mezzo al mare. Cerchiamo di mantenere questa peculiarità: un piccolo Festival dove si sta a gomito a gomito, accomunati da una visione comune.

Il manifesto di questa 19a edizione è: «Nuove parole, nuove immagini». Cosa significherà per il SalinaDocFest?

Cosa precisamente significherà lo vedremo in corso d’opera, con i film che abbiamo selezionato e gli incontri su un tema su cui da anni rifletto: il linguaggio e la sua crisi. Una riflessione che nasce dal contesto in cui viviamo. Il linguaggio è quello delle parole, ma anche delle immagini. Siamo in un mondo dominato dalle immagini, tutti consumiamo e produciamo immagini, senza, però, conoscerne il potenziale anche distruttivo, manipolatorio, il funzionamento, la grammatica. Siamo analfabeti delle immagini, in qualche modo. E poi le parole, perché il cinema nasce dalla letteratura, quindi dalle parole: c’è uno studio pubblicato da Paolo Rumiz che analizza come, ogni anno, il nostro vocabolario perde più di 3000 vocaboli. È una cosa che mi ha molto colpito: una sorta di nostalgia delle parole perdute da una parte e, dall’altra, uno svuotamento di senso, parole che hanno perso il loro significato originario, per assumerne uno ideologico, come patria, fratellanza, pace, creando un immaginario contorto, falso, non reale.

Come nasce la tua personale passione per isole Eolie, tanto da decidere di fondare il SalinaDocFest?

Io sono praticamente cresciuta a Salina. Mio padre e mio zio, Vittorio e Paolo Taviani, da quando ero piccola, hanno sempre preso quella che è diventata una casa di famiglia, in una delle isole più belle del Mediterraneo. Il SalinaDocFest è nato chiacchierando con gli albergatori del posto, che mi chiedevano di pensare a un evento culturale per allungare la stagione turistica. Così abbiamo cominciato, nel 2007, nel mese di settembre. Di Salina è la Panaria Film, la prima casa di produzione del documentario subacqueo in Italia. Io allora avevo appena esordito come documentarista, per cui ho pensato di dedicare un Festival proprio a questa forma narrativa. Quest’isola era il mio luogo di fuga e mi stava dando la possibilità di costituire una comunità pensante e resistente, rispetto al mondo al di là del mare che non mi piaceva più. È stato il primo motivo che mi ha fatto imbarcare in quest’impresa un po’ assurda, faticosissima, entusiasmante.

Quanto è complicato organizzare il SalinaDocFest?

Molto complicato, prima di tutto perché non è facile raggiungere l’isola. Poi dobbiamo allestire le sale e le proiezioni all’aperto. Non ti dico che non c’è acqua, però spesso ci sono blackout e la connessione internet non funziona granché. Per certi versi è ancora il mondo descritto da Isole di fuoco di Vittorio De Seta. E poi l’incognita meteo: basta si alzi il vento e si rimane bloccati: non arriva e non parte nessuno da Salina. Motivo per cui abbiamo spostato il Festival, dopo diciotto anni, a luglio. Questo ci permetterà di godere appieno dello spettacolo meraviglioso dell’isola. L’inaugurazione sarà il 15 luglio a Pollara, con Oliver Stone e Pietra Montecorvino, proprio nella pancia del cratere spento di Salina.

Come nasce la tua personale passione per il cinema documentario?

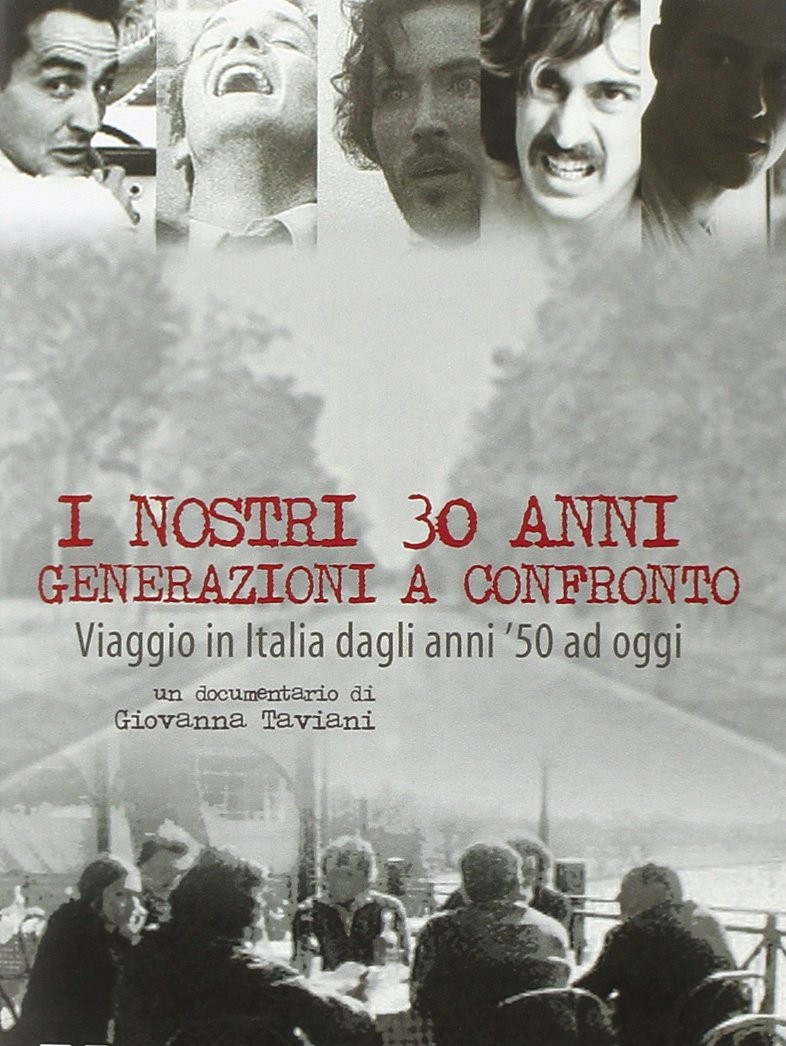

Da una parte per una ragione autobiografica: mi volevo distinguere, lo dico sinceramente, dall’ombra dei fratelli Taviani, che sono i maestri dell’affabulazione, del cinema di finzione. È molto facile essere tacciata come la figlia di… in realtà mio padre mi ha sempre dissuaso dall’intraprendere questa strada. All’università ho studiato critica letteraria e lui voleva che continuassi su quella strada. È stato il mio professore, Romano Luperini, a commissionarmi e produrre il mio primo documentario, I nostri trent’anni (2004), insieme alla casa editrice Palumbo di Palermo. Mi ci impegnai molto, lo montai con Cristiano Travaglioli, mi aiutarono un po’ Francesco Munzi e altri miei amici. Alla fine, quello che doveva essere solo un video didattico, diventò un viaggio nel cinema attraverso cinque generazioni di cineasti. Registi come Dino Risi, Mario Monicelli, Bernardo Bertolucci, Marco Bellocchio, Nanni Moretti, Paolo Virzì, fino a Gabriele Muccino, a cui avevo chiesto che cosa avesse significato avere trent’anni. Io stessa avevo quell’età. Il film finì selezionato al Festival del Cinema di Torino, dove fu molto elogiato da Tullio Kezich. Tutto è cominciato così. Anche dal punto di vista letterario, ho sempre privilegiato il realismo, Giovanni Verga, il romanzo ottocentesco, Zola, il pedinamento. Prediligo il documentario narrativo, la grande tradizione del racconto orale. Penso che si possa documentare la realtà raccontando una storia, quindi, alla fine, l’affabulazione paterna cacciata dalla porta è rientrata dalla finestra.

Dal tuo osservatorio di direttrice di un Festival dedicato al documentario, qual è lo stato dell’arte di questa forma narrativa?

C’è una crisi in tutti i settori del comparto cinema. Sto scrivendo il mio primo film di finzione, ho aspettato tanto tempo per farlo e, forse, dovevo attendere la scomparsa di mio padre e mio zio per sentirmi pronta. Ma sono rimasta bloccata a livello produttivo, come tutti. A parte questa contingenza, il genere documentario ormai vince premi in tutti i Festival internazionali più importanti, ha fatto enormi passi avanti rispetto a vent’anni fa, quando siamo nati con il SalinaDocFest. Allora il pubblico confondeva (ci sono dirigenti Rai ancora con questa convinzione) il documentario di creazione con quello che faceva Piero Angela, con tutto il rispetto per Piero Angela. Il primo anno, alla comunità di Salina, portai piccole chicche, sia francesi, come Agnès Varda, che italiane, come Alina Marrazzi o L’orchestra di Piazza Vittorio. Film che facevano capire il Paese o raccontavano un autore attraverso il ritratto d’altri. Non essendo una reporter, io stessa volevo raccontarmi attraverso gli altri, come tutti, penso. Dopo un’iniziale resistenza del pubblico, che associava il documentario alla noia, portando bei film, ho creato un esercito di pazzi, di salinari fissati sui documentari, che li guardano tutto l’anno. La gente si commuove con quelle storie vere, narrate con il linguaggio del cinema.

SalinaDocFest

Tra i vostri partner c’è stato anche l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Cosa può fare il cinema di fronte alle catastrofi umanitarie che affollano i nostri piccoli schermi?

La cultura è un’arma di resistenza contro le ingiustizie del mondo. Con alcuni film documentari siamo arrivati fino al Parlamento Europeo, in una sinergia tra chi fa cinema e chi fa politica. Sono piccoli gesti per dare voce a chi non è ascoltato. Noi ci crediamo. Il cinema del reale ha, in questo senso, una grande forza.

Quali sono stati i criteri che, in particolare, hanno guidato la selezione di quest’anno del SalinaDocFest?

Trasferendoci a luglio, mi sono anche posta il tema di un target diverso. Credo ci sia un s.o.s. generale di crisi della cultura, una specie di chiamata alle armi. Spostandoci in alta stagione, cercheremo di portare il cinema del reale all’attenzione di un pubblico diverso, come i giovani, i turisti in vacanza. Sarà un concorso che si porrà forte il tema della realtà virtuale, dell’intelligenza artificiale, del rapporto tra realtà e simulazione, che guarda al sottobosco di ragazzi chiusi nelle loro case davanti ai monitor, al mito degli influencer, a coloro che soffrono di asocialità e hanno interrotto i ponti con gli altri e il mondo, schermi a parte. Cercheremo di far vedere a Salina il meglio del documentario internazionale. Il pubblico è assetato di storie vere, veicolate dal giusto linguaggio. Secondo me non è vero che non c’è interesse, manca un’offerta idonea, se mai.

Il SalinaDocFest tocca tutte le arti: la letteratura con il premio ad Ascanio Celestini, la musica con la serata dedicata ad Agostino Ferrente, per finire con Arsa, del duo di arte contemporanea più originale del panorama italiano, Masbedo. Una totalità di approccio al fenomeno creativo raramente riscontrabile in un Festival di cinema.

Tutto viene dalla mia formazione, al confine tra i linguaggi. Mi affascina molto l’ibridazione dei generi. Tutto nasce dal mio grande amore per la letteratura. Ettore Scola, tutta quella generazione lì, mi diceva che per imparare il cinema aveva letto Charles Dickens. Queste interconnessioni tra le arti sono una forte peculiarità del Festival.

Arsa

Importante mi sembra anche il coinvolgimento delle scuole, per cercare di formare il pubblico cinematografico del futuro.

Sto cercando di scrivere un manifesto, una lettera aperta al Ministro della Cultura e a quello dell’Istruzione, un appello al diritto di cittadinanza dello studio del linguaggio audiovisivo nelle scuole: dovrebbe diventare una materia obbligatoria come l’italiano o la storia. Non solo la storia del cinema, ma gli stessi meccanismi del linguaggio audiovisivo, per imparare a non essere manipolati dalle immagini. Io difendo il cinema come mestiere, come mestiere dell’immaginario e di tutte le professionalità di questo settore, perché ognuno contribuisce, anche il trucco e parrucco. Il cinema è un mestiere immateriale, perché ha a che fare con la costruzione dell’immaginario, o di un controimmaginario, ma è anche molto pratico. Con l’importante partnership di Palumbo Editore, facciamo una serie di brevi video selfie da parte di registi e professionisti di tutto il mondo del cinema, che si rivolgono ai ragazzi per spiegare l’importanza di questo linguaggio, dando anche consigli pratici per avvicinare i giovani a questi mestieri. Il materiale finirà in una rete nazionale di docenti e scuole, per tutti gli studenti.

In conclusione, non posso non pensare alla famiglia cinematografica da cui vieni, in particolare tuo padre Vittorio e tuo zio Paolo, due pilastri della storia del cinema italiano. Qual è l’insegnamento più grande che ti hanno dato su questo mondo?

Loro hanno sempre cercato di dissuadermi da fare la regista, perché dicevano che, in Italia, per fare questo mestiere, bisognasse avere una forza invincibile, non arrendersi mai, perché c’era sempre da combattere. Mi raccontavano che sono stati dieci anni ad aspettare di poter realizzare La notte di San Lorenzo, a causa della censura democristiana. L’oggi celebratissimo Roma città aperta fu fatto uscire ad agosto e non andò quasi nessuno a vederlo. Dicevano che il cinema non era un gioco, ma una battaglia, in cui bisognava essere molto determinati. E, però, d’altra parte, mi hanno insegnato tantissimo: l’amore per l’arte. Loro venivano da studi letterari, ma anche dalla musica. Mio padre era un pianista, amavano la pittura, sono cresciuti con l’ammirazione per Leonardo da Vinci, Michelangelo, adoravano Sofocle, la tragedia greca. Tutto questo per loro era riassunto nel cinema. Erano due sanminiatesi, uno del 1929, l’altro del 1931, nati in una famiglia borghese di paese. Loro padre il cinema neanche quasi sapeva cosa fosse. Erano destinati a essere avvocati o pianisti, invece decisero di fare cinema e di andare a Roma. Come mai? Frequentando i cineclub, avevano visto i film del muto e poi Ladri di biciclette, Roma città aperta, il cinema fu come una bomba atomica che scoppiò nei loro cervelli, ma sempre collegandolo all’esperienza storica della resistenza, all’impegno politico, alla vita vissuta, alla vittoria contro il nazifascismo. Scoprirono il grande cinema internazionale e le sue connessioni con la pittura, la musica, comprendendo che tutte queste anime che loro coltivavano avevano un comune denominatore: il cinema. E allora vi si dedicarono totalmente. Io cercherò sempre di restituire, a chi mi circonda, questo insegnamento.

Paolo e Vittorio Taviani