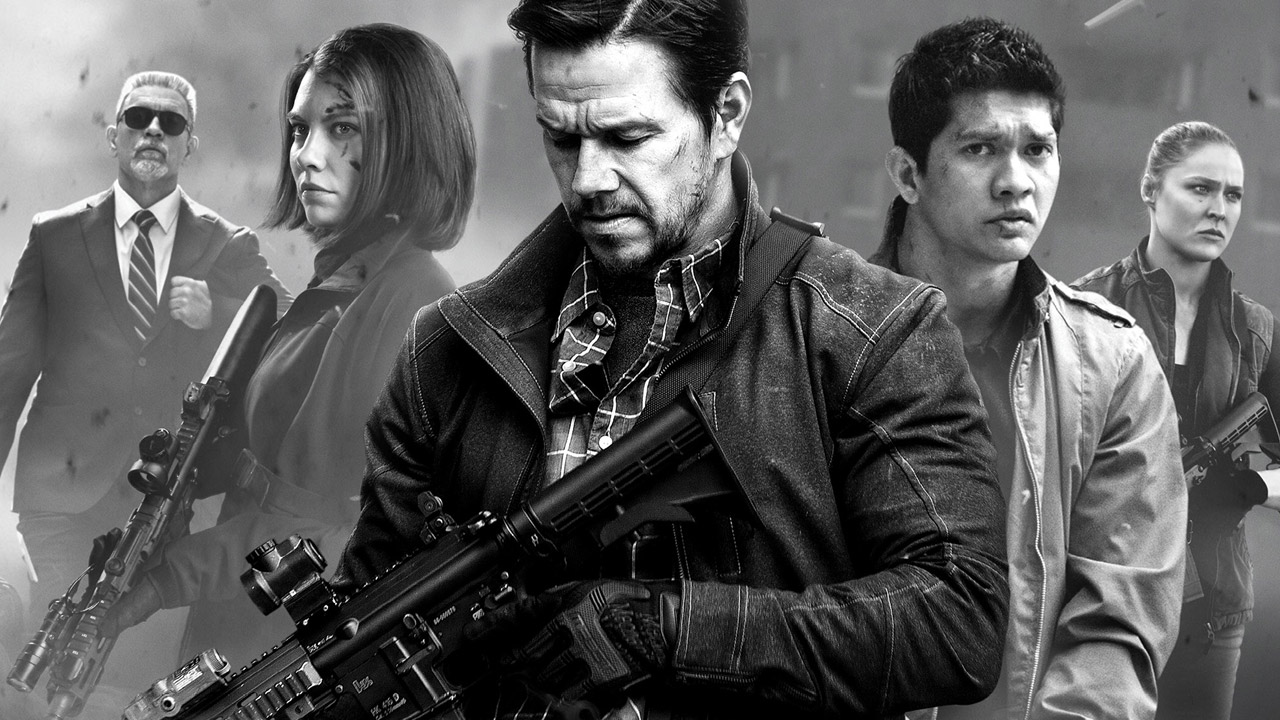

Red Zone – 22 miglia di fuoco è un film del 2018, dalla regia di Peter Berg, già regista di Lone Survivor e Spenser Confidential.

Nel cast, troviamo Mark Wahlberg e John Malkovich.

Il titolo è sbarcato anche su RaiPlay. Vi basterà iscrivervi gratuitamente per vederlo.

La recensione

Red Zone si apre con una scena d’azione dimostrativa. Una parentesi studiata per schierare le linee narrative della storia, comunicare una direzione tematica e codificare il proprio tono espressivo. Abbondanza di punti di vista, resa visiva generosa di dettagli e gestione dell’azione dotata di occhio di riguardo per la violenza fine a se stessa, anziché che per le meccaniche di genere. È la prova istantanea dell’assenza di qualsiasi tipo di calma organizzativa e l’annuncio della presenza massiccia di una densità narrativa e visuale figlia della volontà di impressionare, spettacolarizzare in crescendo e sfondare i limiti dell’azione. Il risultato è il condizionamento della messa in scena con il peso delle ambizioni e con il gusto grossolano dell’eccesso. Questa storia parla di una squadra speciale della CIA – incaricata di proteggere un informatore e trasportarlo fuori dal suo stato percorrendo 22 miglia disseminate di nemici. Il tutto è sovraccarico di elementi negativi, da risultare appena sufficiente nell’uso del suo linguaggio di riferimento: l’azione. Consideriamolo anche un b-movie, ma rimane difficile salvarlo. Questo, per colpa dell’organizzazione dei contenuti, dell’eccedenza quantitativa e la pochezza qualitativa degli stessi.

Un obbiettivo disallineato

C’è un divario netto tra ciò che Red Zone mira a essere e quanto effettivamente risulta essere, un disallineamento. Aspirante action thriller di impianto urbano, irrobustito da tensioni realiste e metafore politiche, e, invece, polveriera senza controllo e coerenza interna. Messa in scena visiva tesa alle forme della trans-medialità contemporanea. Il risultato è invece, oggetto cinematografico con un’idea di riflessione audiovisiva involuta in una visione prodotta per giustificare l’avvento multimediale dei vari ed eventuali sequel e spin-off. Difficile non notare come anche un potenziale guizzo concettuale – mostrare l’incapacità degli strumenti video di catturare la verità dei fatti – venga adombrato e storpiato da secondi fini commerciali quasi esplicitati. Prove di una dissonanza percepita anche nella scrittura. Una durezza e un’antipatia incapaci di intrattenere il pubblico senza scadere in momenti di ridicolo involontario.

Il verdetto finale

È risibile infatti la mancanza di senso dell’autoironia, della convinta serietà di questa narrazione incancrenita nella propria confusione e nel proprio auto esaltato furore. Il film interpretato da Mark Wahlberg e John Malkovich ha obiettivi precisi – raccontare l’ambiguità dei mezzi scelti e il loro funzionamento per raggiungere un fine altrettanto discutibile – ma è incapace di seguirli con chiarezza e si sfoga in un disordine che parte dalla storia e intacca i contenuti. L’uso di scelte espressive giocate, come detto sopra, su un uso dell’azione a esclusivo consumo dell’azione, l’ingombrante arroganza ingiustificata dei toni, l’assenza di qualcosa da dire e la necessità di fingere di poter dire qualcosa di nuovo sul cinema d’azione, sul cinema di combattimento, sull’intrattenimento di genere, sono tutti motivi del fallimento di questo prodotto deciso a raccontare qualcosa di complesso senza esserne in grado, a fare fuoco su obbiettivi mobili senza aver disposto con attenzione il mirino e a ferire senza consapevolezza di come farlo con precisione. Da evitare.

Leonardo Strano