Jane Campion, pluripremiata regista neozelandese, è autrice d’indimenticabili ritratti femminili al cinema. Da Un angelo alla mia tavola (1990) a Lezioni di piano (1993), da Ritratto di signora (1996) a Holy Smoke (1999), fino a Il potere del cane (2021), ha indagato i moti del cuore, le oppressioni e la smisuratezza dell’animo di donne d’ogni tempo e latitudine. Il cinema di Jane Campion si distingue per una bellezza formale incantatoria, ma sempre al servizio delle storie che racconta. In un indimenticabile incontro con il pubblico alla 82a Mostra del Cinema di Venezia, la regista ci ha parlato della sua visione cinematografica e dell’importanza della musica nella costruzione dei suoi film.

Come hai imparato a esprimere i tuoi desideri e le tue aspettative a collaboratori come il direttore della fotografia, il montatore, il costumista, ecc.?

Cercare di condividere ed esprimere la mia visione penso sia stato, in realtà, piuttosto complicato. È stato difficile imparare a fidarmi delle persone, che capissero cosa volevo fare. All’inizio volevo che leggessero nella mia mente e facessero esattamente quello. Poi ho capito che ci sono professionalità straordinarie che potevano elevare qualsiasi idea potessi avere e che non dovevo risolvere tutto da sola. Ora la collaborazione è qualcosa che amo profondamente.

Riguardo la realizzazione di un film, qual è la tua fase preferita? La scrittura, la pre-produzione, le riprese, il montaggio?

Ci sono diverse fasi che amo. Penso sia così emozionante quando senti per la prima volta una forte ispirazione a fare qualcosa! Hai questa entusiasmante sensazione che hai trovato una buona idea. Quando ho cominciato, mi sembrava di avere molte di quelle idee, che sembravano buone, ma, alla fine, non si rivelavano tali. Credo di essere migliorata nel riconoscere cosa catturerà la mia fascinazione per il tempo necessario a completare un lungo progetto. E ora amo molto scrivere. Amo anche il montaggio. Amo tutto il processo di un film. Ho imparato ad amarlo sempre di più nel tempo. E a essere meno ansiosa, a rilassarmi e godermi il fare cinema. Il periodo delle riprese può essere anche teso. Ci sono situazioni che ti stressano, come quando dipendi dal meteo per un film e sai che non puoi controllare il tempo. Questo può innervosire, ma anche essere divertente. Una delle cose belle delle riprese è che hai queste lunghe giornate in cui non cucinerai a casa tua, ma puoi fare molte altre cose. Ed è incredibilmente eccitante far parte di un team. Se hai fatto una buona preparazione, è entusiasmante, perché non vedi l’ora che tutto prenda vita.

Lezioni di piano

In tutti i tuoi film c’è una grande cura compositiva. In quale fase del processo creativo inizi a pensare alla musica?

Dipende dal progetto. Per Lezioni di piano, ho pensato alla musica molto presto, perché un pianoforte era già nel titolo. La protagonista avrebbe avuto della musica da suonare e dovevamo pensarci prima d’iniziare la preproduzione, perché avrebbe avuto un ruolo importante in tutto quello che stavamo facendo. Quindi alla musica ho iniziato a pensare immediatamente. È stata un’esperienza davvero fantastica, perché sapevo quale sarebbe stata la musica prima di girare, il che significava che il film sarebbe cresciuto insieme alla musica che era stata creata per la protagonista. E questo ti influenza creativamente. Puoi suonarla anche sul set e questo costruisce una relazione molto più profonda tra film e immagini.

Per Lezioni di piano, hai lavorato con Michael Nyman, all’epoca già celebre per le sue colonne sonore. Che tipo di collaborazione è stata?

Quando Michael Nyman è venuto in Australia per conoscerci ero molto nervosa, perché non ero così esperta di musica, soprattutto del genere che componeva lui. Non sapevo come parlargli nei dettagli. Abbiamo noleggiato un pianoforte e ci siamo seduti vicino per qualche minuto. Lui ha suonato qualcosa e poi ha detto: «Andiamo a fare shopping». Gli ho chiesto se cercasse qualcosa in particolare e lui ha risposto: «Vorrei solo guardare i negozi e andare a vedere una partita di cricket». Durante la giornata l’ha presa un po’ alla larga e alla fine ha detto: «Credo che dovremmo parlare di musica. Per il film sto pensando a delle melodie scozzesi. Che ne pensi di questa base? Farò delle ricerche e troverò qualcosa». Gli ho risposto che mi sembrava perfetto. Quando lavori con le persone, si tratta anche di dedicare loro del tempo, seppur per andare a fare shopping. Semplicemente per conoscersi e scoprire la reciproca ricchezza più facilmente, rilassandosi. È un modo di collaborare per costruire la necessaria fiducia reciproca. Quando c’è, ci si ascolta e ci si può opporre a un’idea non convincente senza creare drammi.

Lezioni di piano

In alcune scene di Lezioni di piano, penso a quella in cui il marito della protagonista le taglia le dita, c’è un fortissimo contrasto tra il lirismo della colonna sonora e la violenza della situazione.

Penso sia questo il bello della musica. Di solito funziona meglio come contrappunto, il contrario di quello che ci si aspetterebbe in una scena. Per esempio, in quella che citi c’è ferocia, rabbia, furia, violenza, ma quella musica coglie la profondità del dolore, della tristezza e lascia ancora più emozione. La musica prende quel momento e lo porta avanti. Non mi piace avere la sensazione che la musica ti manipoli per farti provare qualcosa. Mi piace che estenda una situazione, la tratti con rispetto, che abbia una sua visione e una sua voce. E che possa funzionare come un personaggio della narrazione. Per me la musica deve rivelare, non sottolineare.

Come vivi il momento specifico delle sessioni di registrazione con il compositore, in cui diventi spettatore del tuo film?

Si è sempre spettatori del proprio film, ma quando penso alla musica è complicato. È difficile negoziare un rapporto con qualcuno che ha passato tutta la vita a creare una propria voce musicale e, tu che hai fatto il film, ne vuoi una complementare che si sposerà con il senso delle immagini. La paura è che non accadrà, che ci si possa trovare in una situazione imbarazzante. All’inizio si può creare tensione, ma poi, quando senti una o due cose che ti piacciono, capisci che andrà bene, che devi avere fiducia, perché ami quello che fanno e si troverà in qualche modo la strada.

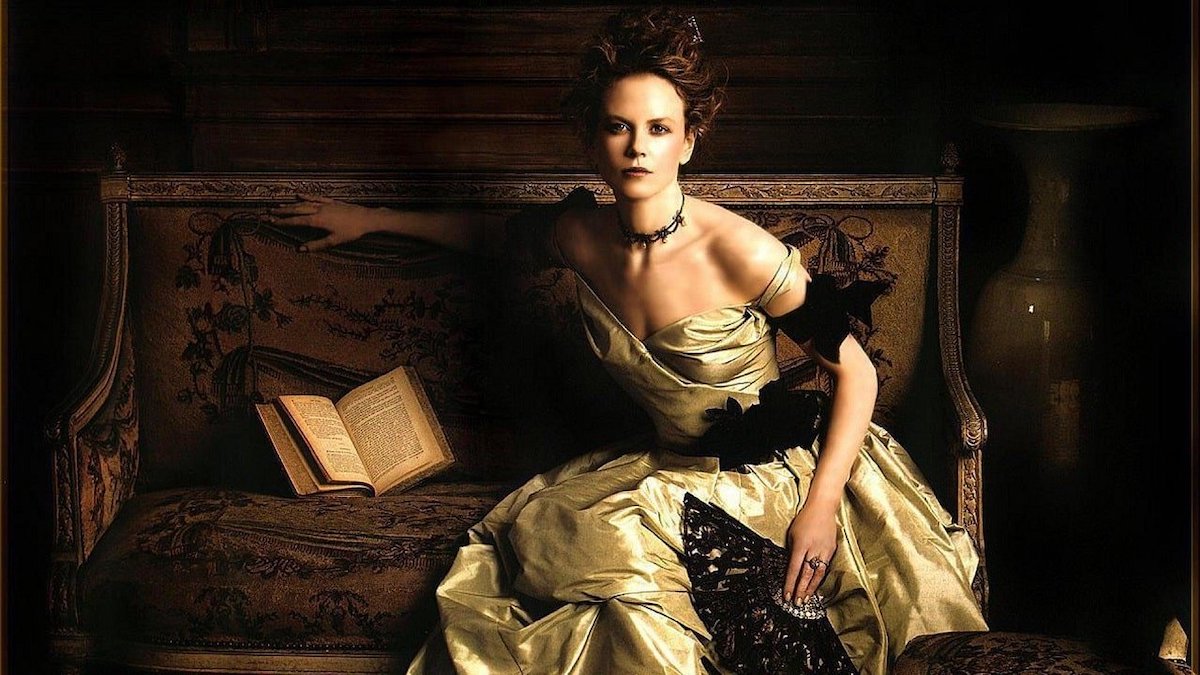

Ritratto di signora

Ho sempre trovato particolarmente curati e sofisticati i titoli di testa dei tuoi film. Dai loro un significato speciale?

Per Ritratto di signora, per esempio, volevo guardare al primo incontro con Isabel Archer nel momento in cui si trovava quando la storia inizia. È una donna che sta cominciando la sua vita, una sorta di evocazione romantica che può trascinarci nel sogno dell’amore. Perché tutti ne hanno uno. E allora avevo pensato di chiedere ad alcune ragazze, di un’altra epoca, che cosa volessero. Ed era lo stesso sogno di Isabel Archer. Immagino sia un istinto. Io vengo dall’amore per la lettura e non ci sono stati molti film con protagoniste femminili da cui si possa imparare una voce, con cui potevo davvero identificarmi. Ora è un po’ diverso. Nella letteratura sentivo di più quella voce e credo che Ritratto di signora corrispondesse al mio legame con quello.

Dopo Ritratto di signora, il film successivo, scritto a quattro mani con tua sorella Anna Campion, è stato un ritorno alla contemporaneità, Holy Smoke, con la colonna sonora dello storico collaboratore di David Lynch, Angelo Badalamenti. Si dice che abbia composto le musiche del film in due giorni e mezzo.

Sì, mi diceva che gli piaceva andare dritto al punto. Aveva immediatamente pronte un paio di canzoni e altre cose. Angelo Badalamenti era un tipo molto divertente. Mi ha raccontato un sacco di storie su lui e David Lynch che mi hanno fatto ridere. Era semplicemente una persona adorabile. Mi proponeva un pezzo, lo suonava su un accordo, lo portava più in alto, cercavamo qualcosa che piacesse a entrambi. È così che funziona. A volte le cose accadano velocemente, ma il processo è sempre quello: si prova questo, si prova quello, chiedi di apportare modifiche. Un ottimo modo di lavorare è avere una suite di musiche diverse che il compositore ti fornisce e provarle in diversi punti del film, perché è sempre una sorpresa. Trovano il loro posto nella storia.

Bright Star

Sempre parlando di musicisti, hai collaborato con Mark Bradshaw per Bright Star e Top of the Lake – Il mistero del lago, quest’ultima una serie. Com’è stato lavorare per la televisione, adattarsi alle esigenze di quel tipo di format?

Per me, la cosa più importante è sentirsi liberi, anche se si affronta un argomento controverso, come credo possa essere stato Top of the Lake, per certi versi. Sentivo che la televisione aveva un’energia di libertà, ho scoperto che è vero. Ti fa venire voglia di fare cose estreme, provare cose diverse. Ero attratta da questo. Volevo fare un mix di generi, tra il camp e il poliziesco. Per la scrittura ho collaborato con Gerard Lee. È stato un lungo percorso. Lui è un tipo molto divertente, penso che abbiamo lo stesso tipo di riflessioni filosofiche sulla vita. Ho lavorato con un intero gruppo di persone nuove e mi è piaciuta davvero questa collaborazione. Abbiamo fatto due stagioni insieme.

Al cinema dipingi la natura con la forza estetica delle tue immagini. In Top of the Lake sembra esserci un contrasto tra la bellezza dei paesaggi e l’anima dei personaggi, spesso cupa e tormentata.

Nella bellezza della natura c’è una sorta di arcadia. Sembra eterna, ne sono innamorata. Poi vedi gli uomini, la roba che fanno, quello che riescono a essere e il contrasto tra le due cose nasce spontaneo.

Ti piacerebbe lavorare in una nuova serie televisiva?

Sì, penso che la televisione non sia più semplicemente il piccolo schermo di un tempo. E poi la cosa fantastica, per me, è l’opportunità di realizzare storie più lunghe, sviluppare film come romanzi. In un lungometraggio per il cinema, generalmente hai due ore per il tuo racconto. È una bella occasione per concentrarmi, far sì che qualcosa si apra e si risolva in quello spazio di tempo. Però poi penso che sia magnifico avere più spazio e più tempo per sviluppare personaggi e trame, viverle più a lungo, sei ore o più.

Top of the Lake – Il mistero del lago

Il tuo ultimo film per il cinema è stato Il potere del cane, del 2021. Quali sono state le difficoltà più grandi nel realizzarlo, anche considerando che la tua opera precedente, Bright Star, risaliva al 2009?

Tanto per cominciare, Il potere del cane nasce da un libro particolarmente brillante, un capolavoro poco conosciuto. Penso sia sempre più difficile di quanto si possa immaginare fare un adattamento, soprattutto dalla grande letteratura, perché l’autore di un libro può viaggiare nella maschera dei personaggi, nascondendoci cose che non si possono vedere in un film. Quindi devi esserne davvero consapevole e cercare di capire se hai un altro modo per portare quelle sottigliezze nella storia. Inoltre, il romanzo omonimo di Thomas Savage è un libro piuttosto lungo, con altre sottotrame che abbiamo deciso di non utilizzare. Sapevamo anche che altre cinque persone avevano provato ad adattare il libro. E, quando una di queste si chiama Paul Newman, s’inizia a essere un po’ cauti e ci si chiede: perché non ci sono riusciti? Magari perché la storia è più problematica di quanto possa sembrare. È stato complicato, ma abbiamo cercato di dare complessità e vita propria a tutti i personaggi.

Nel romanzo, la vicenda si svolge in un ranch isolato nel Montana. Voi dove avete girato?

In Nuova Zelanda, in un posto che assomiglia molto al Montana. Ma siamo andati anche in Montana, perché ci siamo detti che dovevamo vedere il ranch in cui è stato scritto il romanzo e le città vicine. E volevamo assolutamente incontrare Annie Proulx, che ha scritto la prefazione al libro e lo ha adorato. Abbiamo fatto un pranzo fantastico con lei, che ha trascorso parecchio tempo nel Montana, vivendo effettivamente in quelle zone, quindi ha potuto raccontarci molto della sua idea del West. È stata molto generosa con noi. Poi siamo andati anche al ranch di Thomas Savage a cercare il cane del titolo, pensando: dov’è? Dev’essere stato da qualche parte. Deve aver preso l’idea da qualche parte. Ci siamo guardati intorno senza trovare nulla. Allora l’ho chiesto al nipote dello scrittore e lui ci ha detto che non c’è nessun cane. Così ci stavamo allontanando in auto e io guardavo quelle forme rocciose e ho pensato: forse ne voleva uno. E allora l’ho visto tra quelle rocce, come una grande forma scultorea. Gli ho scattato una foto, lo vedevo. Questo mi è sembrato un segno, come se lo scrittore ci stesse dando il permesso di raccontare la sua storia.

Il potere del cane