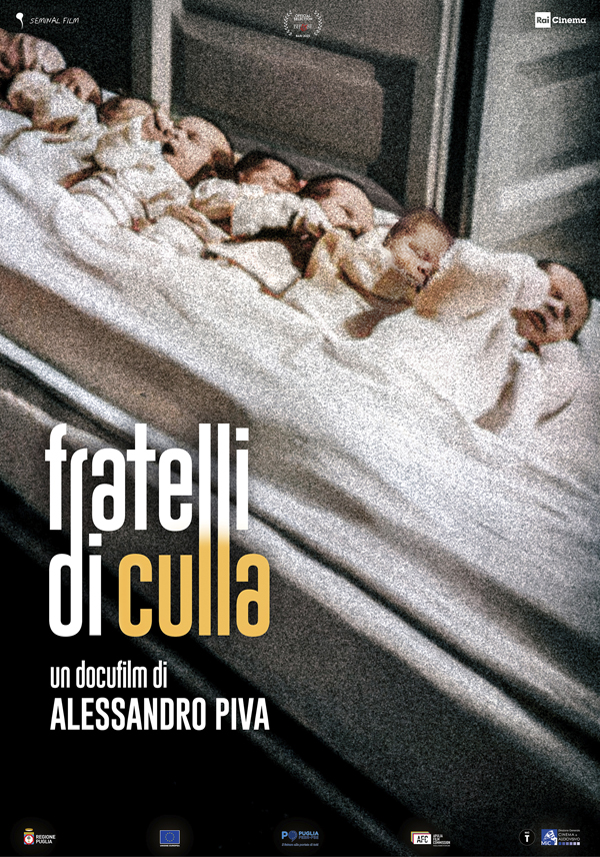

Fratelli di culla di Alessandro Piva esplora uno di quei molti posti abbandonati che nel nostro Paese nascondono tra le loro mura storie affascinanti e ancora segrete ai più. Il brefotrofio di Bari, perno di questo documentario, non è uno di quegli orfanotrofi orribili da film drammatico; nelle sue stanze, animate sia da gioie che da dolori, sono passati migliaia di bambini non riconosciuti dalle loro famiglie d’origine. Perché così tanti e che fine hanno fatto oggi i bambini dell’ex brefotrofio di via Mendola?

Il film è prodotto da Seminal Film, Rai Cinema, con il contributo del Ministero della Cultura e con il sostegno di Apulia Film Commission. È uno dei sei documentari della selezione ufficiale del Salina Doc Fest 2025, festival internazionale di documentari che si tiene quest’anno dal 15 al 17 luglio (il programma completo).

Storie di bambini, di madri, di lavoratrici e famiglie

Fratelli di culla segue una linea di sviluppo consequenziale per ricostruire la traiettoria delle storie dei bambini del brefotrofio di Bari. Si parte con le lavoratrici che negli anni Settanta lavoravano nella struttura, giovani donne che vennero assunte per aiutare nella gestione condotta dalle suore, a gestire l’enorme mole di bambini che in quegli anni affollava il posto.

Attraverso le loro testimonianze, piene d’empatia, si cerca di ricostruire anche l’esperienza delle figure assenti: le madri. Donne per lo più giovanissime che mancando di totale istruzione sulla contraccezione e private del supporto sia dei padri biologici che delle loro famiglie, finirono per cedere la tutela dei loro figli. Il viaggio si conclude con loro, questi bambini, ora sessantenni. Tra gli ultimi ospiti della struttura, prima della sua chiusura negli anni Novanta, queste donne e questi uomini si sono scontrati con la necessità di rintracciare le proprie origini, di conoscere le loro madri e le storie dietro la loro nascita e la loro separazione. Una ferita aperta che prescinde dall’affetto ricevuto dalle famiglie adottive.

“Era il dopoguerra”

Il film fa un ottimo lavoro nel ricostruire la storia del brefotrofio di Bari, una vicenda oggi dimenticata come la struttura che lo ospitava. Tre piani con stanze da sette posti letto, che hanno ospitato fino a più di un centinaio di bambini non riconosciuti alla nascita. Le immagini di repertorio con cui si ricostruisce la situazione d’emergenza vissuta nel dopoguerra risultano di grande impatto: decine di balie, pagate tremila lire a bambino, allineate per allattare neonati che non sono i loro, in un gesto privato della dimensione domestica e familiare in cui siamo abituati ad inquadrarlo. E poi le storie di quelle ragazze madri che in migliaia si sono separate dai loro figli in un periodo in cui la contraccezione e l’interruzione di gravidanza erano fortemente demonizzate.

Le operatrici della struttura raccontano di ragazze di appena tredici anni, sedotte e abbandonate dagli amanti, e poi allontanate dalle famiglie per timore del giudizio pubblico. Una situazione decisamente migliorata dopo l’avvento della rivoluzione sessuale e le rivendicazioni dei movimenti femministi degli anni settanta. In quel periodo aumentano le tutele per le donne lavoratrici, viene legalizzato l’aborto e tramite la normalizzazione del sesso fuori dal matrimonio diminuisce anche lo stigma verso quei figli definiti “illegittimi”. E così le presenze nel brefotrofio diminuiscono drasticamente, fino alla sua chiusura negli anni Novanta, a riprova di quelle che sono le vere misure efficaci per evitare l’abbandono.

Cercare le proprie radici

La seconda parte del documentario si concentra sulle storie delle persone che hanno vissuto nel brefotrofio prima di essere adottate. Molti di loro hanno appreso dell’adozione molto in là nelle loro vite, alcuni solo nel momento di sposarci quando hanno letto un cognome diverso dal proprio sul certificato di battesimo. Tutti raccontano di essere molto legati ai loro genitori adottivi ma di aver sentito la necessità di indagare le proprie radici, alla ricerca dei genitori biologici.

Non hanno ricordi legati al posto, dove hanno vissuto solo pochi anni quando erano ancora molto piccoli. Da adulti hanno dovuto fare i conti con una burocrazia molto rigida riguardo l’anonimato dei genitori biologici che rinunciano alla patria podestà. Il numero elevato di abbandoni registrato nel dopoguerra ha fatto intervenire la politica con una normativa- la legge dei cent’anni raccontata anche ne Il più bel secolo della mia vita– che tutelando l’anonimato delle madri permetteva loro di rivolgersi a centri medici e di accoglienza in maggiore tranquillità. Una tutela necessaria che mostra però oggi il rovescio della medaglia nella difficoltà di questi figli di entrare in comunicazione con le madri biologiche.

Le madri rappresentano un tassello mancante nella storia. La testimonianza di queste donne e della loro decisione nel separarsi dai propri bambini viene raccontata indirettamente, riaffermando la loro assenza. Ancora più remoti nel racconto sono i padri biologici, i cui diritti e doveri rimangono avvolti nella sospensione di una genitorialità che fatichiamo ancora a vedere come paritaria. Fratelli di culla riesce ad ogni modo ad affrontare la complessità della storia da una moltitudine di punti di vista, mantenendo una visione di grande neutralità e raccontando uno spaccato del nostro Paese inedito che lancia diverse riflessioni sul passato ma anche sulle radici a cui non smettiamo mai di aggrapparci.