Quando si pensa a Hollywood, vengono subito in mente produzioni multimilionarie, cast stellari, red carpet e sorrisi smaglianti. Un mondo patinato, abbagliante, ma che sotto la sua superficie scintillante nasconde spesso un grande vuoto.

Jim Jarmusch non ha nulla a che vedere con tutto questo. Il suo cinema non è frenesia, spettacolo o eccesso: bensì attesa, silenzio, riflessione. Jarmusch è, a tutti gli effetti, un autore. Eppure non c’è in lui nulla di spocchioso o elitario: il maestro di Akron non disprezza il pubblico, non si rifugia nell’arthouse intellettuale, ma realizza un cinema semplice, diretto, senza virtuosismi. Un cinema in cui, togliendo il superfluo, resta solo la poesia.

Jim Jarmusch: il poeta tranquillo

Johan Cruijff disse una volta: «Giocare a calcio è semplice, ma giocare un calcio semplice è la cosa più difficile». Lo stesso vale per Jarmusch: fare un film non è difficile, fare un film semplice lo è enormemente. Ma è quello che il cineasta americano sa fare meglio. Niente budget faraonici, niente effetti speciali: solo storie lineari, pochi attori scelti con cura, dialoghi ridotti all’essenziale. Lentezza, essenzialità, silenzi. È qui che la poesia germoglia, pura e luminosa.

Semplice non significa povero.

Lineare non significa scontato.

Lento non significa noioso.

Essenziale non significa vuoto.

Per celebrare il suo ritorno alla Ottantaduesima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, sono qui proposti tre capolavori di Jim Jarmusch in bianco e nero: tre viaggi nell’universo di un autore unico, spesso dimenticato, ma oggi più che mai necessario.

Stranger Than Paradise (1984)

Due amici perdigiorno, imbroglioni più per divertimento che per necessità, una straniera venuta da lontanissimo, affascinante e allo stesso tempo terribile, come tutti i forestieri, e un viaggio. Sullo sfondo, un’America spenta, quasi disabitata, sempre silenziosa.

Ecco Stranger Than Paradise: un’anti-odissea grottesca e malinconica, in cui ogni passo sembra sospeso nel vuoto e ogni silenzio pesa più di mille parole. È un viaggio che non promette approdi, ma solo traiettorie interrotte, dove i personaggi si muovono come ombre spaesate in un paesaggio senza tempo, alla ricerca di un senso che forse non arriverà mai.

L’America spenta di Jim Jarmusch

Quella di Jarmusch è un’umanità ai margini, ironica e disillusa, che sembra accontentarsi di vivere nei frammenti di una promessa lontana, oramai appassita da tempo. La scintilla del sogno americano è spenta: non c’è movimento, non c’è musica, non ci sono colori. Willie, Eddie ed Eva sono immobili — se non addirittura immobilizzati. Proprio per questo si mettono in viaggio lungo l’inesorabile via del senso. Rassegnati, vagano alla ricerca di sé stessi, nella speranza prima o poi di ritrovarsi.

Ma è un viaggio inutile, senza meta e senza gloria, che si infrange contro la banalità quotidiana, contro paesaggi tanto anonimi quanto familiari.

Un viaggio immobile

Jarmusch comunica prima di tutto con la sua grammatica filmica: le scene sono composte da una e una sola inquadratura. La camera è sempre salda, inamovibile, pronta a immortalare freddamente i personaggi all’interno dei grotteschi non-luoghi che li circondano. Non ci sono carrelli fluidi, né panoramiche rassicuranti: solo immagini statiche, blocchi di realtà separati da stacchi netti in nero, come se ogni scena fosse una vignetta isolata, una fotografia rubata al vuoto. È il linguaggio stesso del film a negare la possibilità di progresso, a sancire che i suoi protagonisti non potranno mai davvero avanzare.

La leggerezza del vuoto

Eppure, dentro questo immobilismo, Jarmusch riesce a trovare la leggerezza. Stranger Than Paradise è anche un film sorprendentemente comico, capace di strappare sorrisi e risate sincere: un gesto, uno sguardo, un silenzio che diventa surreale. La disperazione dei protagonisti è così assoluta da farsi teneramente divertente, e proprio nel ridicolo scatta la poesia. Nonostante l’abbandono e la desolazione che racconta, il film ha la leggerezza di una farsa e l’incanto di una ballata malinconica. Si ride, ma allo stesso tempo si resta con un sapore agrodolce in bocca: un riso che non libera mai del tutto, ma che trattiene dentro di sé un fondo di amarezza.

Eszter Balint e Jim Jarmusch sul set di “Stranger Than Paradise”

Un capolavoro minimale

Jim Jarmusch ci consegna un mondo in cui nulla accade, riuscendo comunque a non farci annoiare mai. È una desolazione ammaliante, incredibilmente attraente. Non ci sono eroi, non c’è un finale risolutivo, non c’è un senso ultimo. Ma c’è la sensazione che in quel nulla ci sia tutto: la vita stessa, fatta di vuoti, di fallimenti, di tentativi mancati. Un’anti-odissea, sì, ma anche un’epopea del quotidiano, in cui il viaggio non serve a trovare un tesoro, ma a mostrare che il tesoro non c’è mai stato.

Il film resta appiccicato addosso come una melodia stonata ma familiare. Ci si alza alla fine un po’ spaesati, come i suoi protagonisti, con la strana certezza di aver assistito a qualcosa di unico. Perché Stranger Than Paradise è, semplicemente, un capolavoro: leggero e profondo, triste e comico, minimale e infinito.

Down by Law (1986)

Tre pareti bianche e spoglie. Quattro scomodissimi letti a castello. Sbarre d’acciaio solide e implacabili. È questo il palcoscenico in cui si incrociano i protagonisti di Down by Law, seconda opera di Jim Jarmusch. Zack, un DJ fallito che arrotonda con piccoli crimini; Jack, un magnaccia disincantato che sembra interessato solo al denaro; e Roberto, un turista italiano e baro di professione. Tre uomini diversissimi, tutti incarcerati ingiustamente, raggirati più dal destino che dai loro stessi imbrogli. Insieme daranno vita a una squadra di fuga tanto improbabile quanto irresistibile, unita da un unico obiettivo: riprendersi la propria libertà.

Roberto, Zack e Jack occupati nella loro attività preferita: giocare

Le facce giuste

È in Down by Law che emerge per la prima volta con chiarezza un elemento fondamentale del cinema di Jarmusch: l’iconicità dei suoi personaggi. Non più solo figure spaesate che si muovono in un paesaggio desolato, ma corpi e volti che diventano essi stessi paesaggio, mitologia, linguaggio.

Jack è interpretato da John Lurie, già protagonista di Stranger Than Paradise: aria strafottente, sguardo distaccato, camminata spavalda. Semplicemente perfetto. Zack è Tom Waits, artista maledetto, rabbioso e magnetico, capace di trasformare la sua furia interiore in pura presenza scenica. Infine c’è Roberto Benigni, qui in stato di grazia: un’esplosione comica e surreale che ribalta la disperazione in leggerezza, inventando un idioma tutto suo, a metà tra l’italiano e l’inglese, tra l’assurdo e la poesia.

Roberto mostra la “nuova finestra” a Jack

La forza dei personaggi

Se in Stranger Than Paradise era l’atmosfera a dominare — quel bianco e nero immobile, quei silenzi che inghiottivano i personaggi — in Down by Law è il contrario: sono i personaggi stessi a farsi atmosfera. Le loro dinamiche, i conflitti e le improvvise esplosioni di comicità diventano il motore del film, il suo vero cuore pulsante.

Il bianco e nero resta, così come lo stile essenziale di Jim Jarmusch: inquadrature fisse, ritmo dilatato, dialoghi asciutti. Ma stavolta la poesia non nasce dal vuoto, bensì dalla collisione di tre mondi lontanissimi rinchiusi nella stessa cella: è l’improbabile alleanza dei tre a generare il racconto.

Gli spazi desolanti di Stranger Than Paradise ci sono, ma il vuoto viene riempito dall’enorme presenza scenica dei personaggi. Quell’America marginale, disillusa, rassegnata, resta lì. Ma stavolta è più chiassosa e viva che mai, e farà di tutto per non farsi trascinare nelle torbide acque di un sistema che non la accetta.

Un cammino grottesco

Il viaggio dei protagonisti non comincia in cella, ma prima ancora, nelle loro vite miserabili. Zack, tra sogno e disfatta in un appartamento disordinato; Jack, stanco e svuotato nel suo mestiere sordido; Roberto, buffo e fuori posto sin dal primo istante. Sono figure già ai margini, già sconfitte, incarcerate prima ancora che le sbarre si chiudano.

La prigione rappresenta lo spazio dell’espiazione: non tanto la colpa di un reato, quanto quella di essersi smarriti. È lì che i tre imparano a convivere, tra silenzi, litigi e lampi di comicità.

Poi la fuga, che li conduce nella palude. Un luogo simbolico: territorio di nessuno, sospeso tra vita e morte. Non più cella, ma neppure libertà: un ventre oscuro, minaccioso, che va attraversato prima di ritrovare la civiltà. Qui tensione e assurdo si intrecciano, e la comicità di Roberto diventa salvifica: ridere è l’unico modo per non affondare.

Infine la strada: ecco il nuovo inizio. Ma anche qui Jarmusch rifiuta ogni catarsi. Il cammino si apre, i destini dei tre si separano, e ancora una volta ciò che resta non è tanto la meta raggiunta, quanto la traiettoria, il vagabondare stesso.

When the music’s over

Il tono resta essenziale e poetico, fedele all’estetica rarefatta dell’opera precedente, ma questa volta attraversato da un’ironia più esplicita e da una leggerezza inattesa. Down by Law diventa così una fiaba grottesca sulla sventura, un racconto di anime perdute che, inciampando l’una nell’altra, scoprono una forma di salvezza provvisoria.

Una solitudine che si tramuta in amicizia, un fallimento che si reinventa in avventura. Come se Jarmusch ci ricordasse che anche nei luoghi più bui può accendersi una scintilla di poesia. E che a volte basta una risata, un compagno di viaggio imprevisto, per ritrovare, almeno per un istante, la strada di casa.

Dead Man (1995)

Fine Ottocento. William Blake, dopo un interminabile viaggio in treno di tremila chilometri, giunge a Machine, Arizona. Nel giro di poche ore la sua vita si rovescia: il lavoro promesso non esiste, l’amore dura lo spazio di un incontro, un colpo di pistola lo rende assassino e una pallottola al cuore lo condanna lentamente a morte. In fuga, ormai allo stremo, incontra Nessuno, un indiano erudito, convinto di trovarsi davanti alla reincarnazione del grande poeta inglese William Blake. Da quel momento comincia il vero viaggio: non più attraverso lo spazio, ma dentro sé stesso, verso la rivelazione finale.

Dead Man è forse il film più poetico che Jim Jarmusch abbia mai diretto: un western allucinato e funebre, in cui il viaggio non porta a una conquista, ma a una perdita necessaria. Ogni scena ha la cadenza di un verso, ogni dialogo risuona come un frammento di poesia. Il bianco e nero livido, le pause interminabili, la colonna sonora graffiante e viscerale di Neil Young: tutto concorre a trasformare il film in un poema visivo, un’elegia sulla fragilità della vita e sulla natura inesorabile della morte.

Un “blockbuster” alla Jim Jarmusch

A differenza dei film precedenti, qui Jarmusch dispone di un budget consistente e di un cast stellare: Johnny Depp, Robert Mitchum, John Hurt, Iggy Pop, Alfred Molina, solo per citarne alcuni. Eppure nulla si piega alle regole hollywoodiane. Anzi.

Jarmusch orchestra i suoi attori con precisione chirurgica, trasformando ciascuno in una maschera grottesca, sospesa tra il tragico e il comico. Non esistono comparse: ogni volto, anche fugace, diventa icona, come se provenisse da un mondo al confine tra sogno e incubo.

Le note improvvisate di Neil Young, scarne e graffianti, agiscono come sentenze: colpi di chitarra che scandiscono il passo del viaggio, musica non di accompagnamento ma di destino.

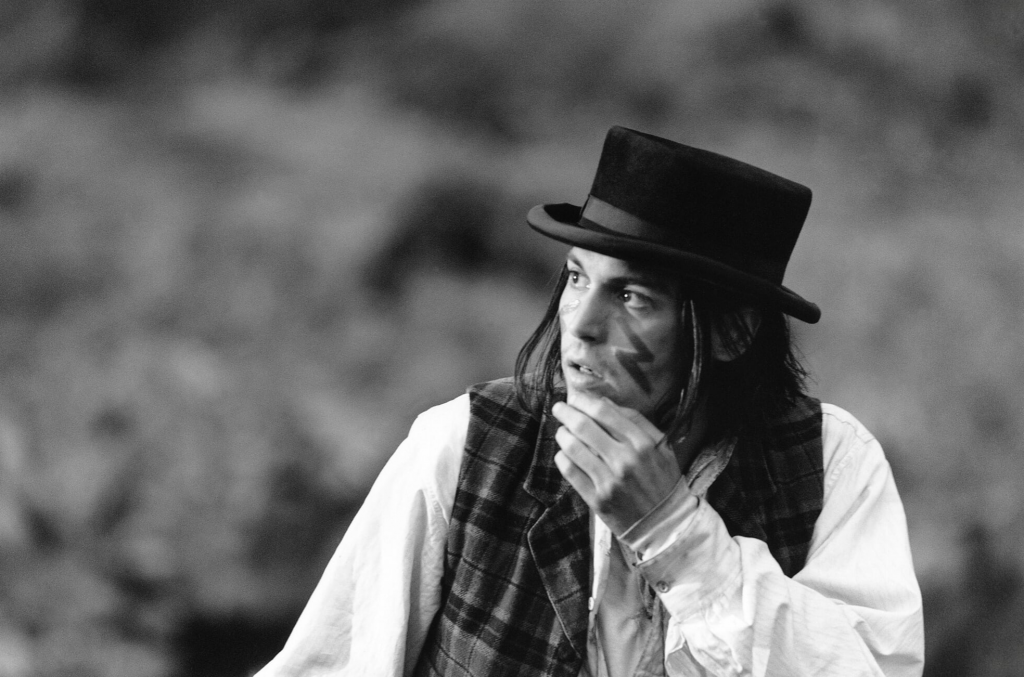

William Blake e Nessuno

Jim Jarmusch, William Blake

Non è un caso che il protagonista si chiami William Blake. Dead Man è, in fondo, una lunga meditazione sul poeta inglese, sulla sua opera e sul suo immaginario. Come il Blake visionario che intravedeva il divino nelle cose più umili, il film è popolato di simboli, apparizioni e contrasti: innocenza ed esperienza, vita e morte, materia e spirito. L’America che attraversiamo è un paesaggio biblico e apocalittico, abitato da figure che sembrano uscite direttamente dalle sue incisioni: mostruose, angeliche, deformi, luminose.

Blake fu un poeta che visse in anticipo sul proprio tempo, isolato e incompreso, ma capace di dare voce a un mondo interiore di potenza inaudita. Allo stesso modo, il William Blake di Jim Jarmusch non sceglie di essere poeta: lo diventa suo malgrado, per necessità, perché il suo stesso viaggio lo costringe a trasformare il dolore in visione. Dead Man non è quindi un semplice omaggio nominale, ma una vera e propria trasposizione dello spirito blakiano: una poesia che prende vita tra gli alberi, nei torrenti, davanti al fuoco.

In viaggio verso l’altrove

In Dead Man ogni passo sembra condurre altrove, come se il movimento stesso aprisse un varco invisibile. Il viaggio di William Blake non è soltanto fuga, ma trasformazione: una lenta iniziazione che lo spoglia, centimetro dopo centimetro, della sua identità terrena. La pallottola nel cuore lo consegna a uno stato liminale, a metà tra presenza e dissolvenza, tra carne e spirito. È un viandante sospeso: da un lato la brutalità sordida della frontiera, dall’altro un orizzonte che non si lascia mai nominare, ma che si fa sentire in ogni silenzio, in ogni pausa.

I simboli disseminati lungo la strada parlano da sé: l’acqua che riflette e inghiotte, la barca che attende, il mare come confine ultimo. Non si tratta più di attraversare un territorio, ma di varcare una soglia. Ogni incontro, ogni deviazione, sembra prefigurare quell’inevitabile approdo, come se il viaggio fosse già di per sé un addio.

Dove finisce la strada

Con Dead Man, Jarmusch porta a compimento la sua poetica: dal minimalismo urbano di Stranger Than Paradise, alla fuga grottesca di Down by Law, fino al western metafisico, dove la strada diventa sentiero verso l’eterno.

Non è la morte che il film racconta, ma il suo avvicinarsi come una lontana melodia. Non fine, ma passaggio: il viaggio stesso diventa l’ultima poesia.

Dead Man non è soltanto un film: è un rito funebre in immagini, un poema sul passaggio, una meditazione sulla vita che si dissolve nel mistero della morte. Ed è qui che Jim Jarmusch si rivela, più che mai, il poeta tranquillo del cinema contemporaneo: colui che, in silenzio, ci insegna a guardare la fine con occhi limpidi.

Father Mother Sister Brother il film di Jim Jarmusch vincitore a Venezia