Il male gaze ha monopolizzato (e non è raro che lo faccia ancora) le produzioni artistiche e culturali praticamente da sempre. Il cinema non è esente da questa tendenza, anzi: l’occhio del pubblico è stato spesso trascinato in costruzioni narrative e d’immagine in cui la donna non affatto è soggetto, bensì oggetto. Un oggetto sfumato, che assorbe su di sé diverse connotazioni (può essere oggetto sessuale, comportamentale, sociale ecc.).

La Settima Arte, quindi, abbonda o di perfetti angeli-del-focolare (melodramma), e/o di temibili femmes fatales che spaventano i corrompibili uomini e li distolgono dalle loro eroiche mansioni (noir). Donne, insomma, il cui loro peccato è essere eretiche ed erotiche, oppure che hanno come unico pregio il saper prendersi benissimo cura dell’altro. Ma esiste qualcosa di ancor peggiore della costruzione stereotipata, ossia l’indifferenza: non sono pochi i racconti filmici in cui le donne sono addirittura quasi totalmente assenti o comunque prive di caratterizzazioni rilevanti.

Pur essendo ancora presenti personaggi femminili problematici, va comunque detto che le narrazioni abbondano anche di eroine sovversive e diverse dall’ordine costituito. Se ne passeranno in rassegna alcune, ognuna importante per motivazioni diverse.

Adriana, la disillusa eroina del boom economico. (Io la conoscevo bene, Antonio Pietrangeli, 1965)

“Avevi tanto,

e hai sempre dato

tutto a nessuno.”

Adriana, protagonista del film Io la conoscevo bene di Antonio Pietrangeli (considerato un women’s director) e interpretata da una giovanissima Stefania Sandrelli, ode questi versi di Sergio Endrigo mentre siede pensierosa accanto alla finestra. I suoi occhi sono vuoti, stanchi, e i suoi movimenti rallentati. Anche se sta ascoltando una “canzonetta”, non è la giovincella allegra a cui il cinema italiano aveva abituato il pubblico. La bellezza di questo personaggio femminile è talmente carica di disillusione che il sentimento che prevale nell’osservarla è tristezza, mentre è assente qualsiasi possibile carica erotica.

Adriana è il main character del film di Pietrangeli. Io la conoscevo bene è infatti la storia del suo tentativo di ascesa nel mondo del cinema. Ella nel corso del film ha relazioni con diversi uomini che le promettono amore e successo, cambia lavori in continuazione illudendosi così di esser notata da qualcuno, si rifiuta di esser mantenuta e cerca l’indipendenza in un mondo che vuole la donna economicamente e psicologicamente schiava. Viene umiliata da un cinegiornale e sa che nessuno riesce a prenderla sul serio (no, neanche altre donne sembrano credere in lei), eppure davanti agli altri la sua depressione non appare (o forse loro non vogliono vederla?). È la sua casa il covo delle ansie e delle preoccupazioni. Ascolta “canzonette” alla finestra, ma queste non sono colonna sonora di allegre danze, ma di macabri pensieri che porteranno al tragico atto finale.

E quindi cosa differenzia Adriana dalle altre?

Adriana è diversa perché il regista non la guarda né con occhio superficiale né giudicante, bensì ne scruta i tratti psicologici fino alla fine. Non intende tacciarla di ingenuità, anzi la dipinge fin da subito consapevole e profondamente disillusa. Pietrangeli non ci dice che la donna è il problema, ma lo è la realtà sociale e culturale che la circonda. E anche se ci piace vedere personaggi femminili che emergono e vincono, è anche giusto mostrare che non tutte fanno parte di contesti (sociali, storici, culturali, ecc.) che lo permettono.

Sfortunatamente, “they had it coming”: Chicago (Rob Marshall, 2002)

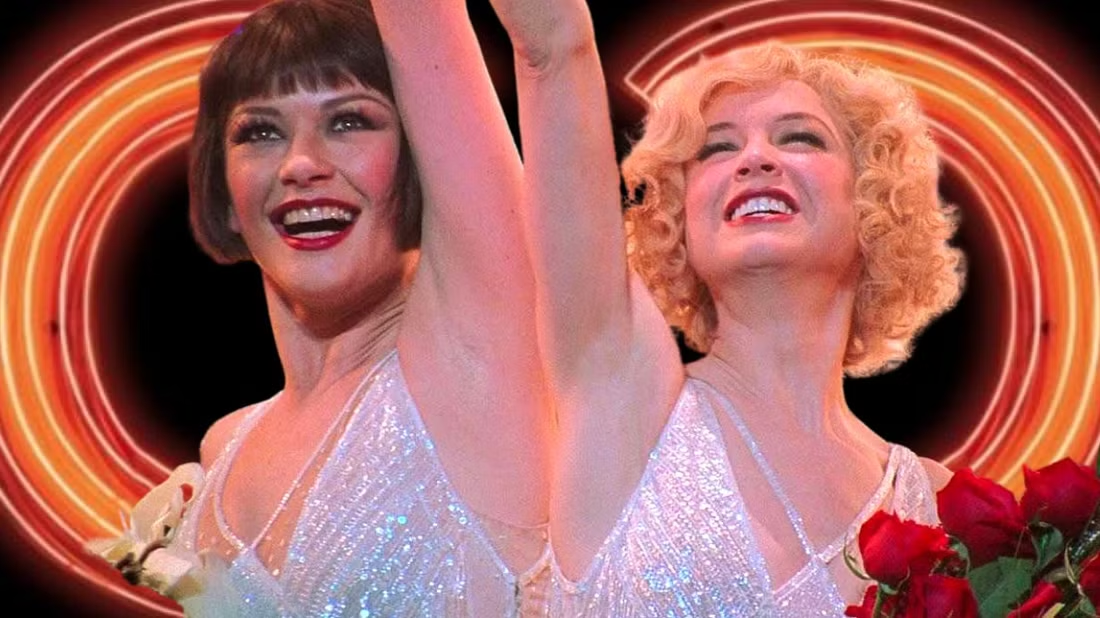

No, alla violenza psicologica e fisica non si risponde con altrettanta violenza. Ma ad essa si può rispondere provocando. E questo è esattamente ciò che fa il musical Chicago di Rob Marshall, che narra la ricerca di fama di Roxie e Velma, due spietate assassine… di uomini.

L’omicidio commesso da Roxie lo vediamo quasi a inizio film, mentre quello di Velma viene cantato poco dopo nel celebre pezzo Cell Block Tango. Infatti, questa canzone serve alle detenute del carcere femminile in cui si trovano Roxie e Velma per raccontare gli omicidi dei loro compagni e mariti. Ma sembrano tutt’altro che dispiaciute…

Chicago è dunque un racconto di vendetta, sangue e scalata al successo. I personaggi femminili di questo film, dalle due protagoniste alle compagne di cella, sono sovversivi perché non arrendevoli. Loro non sono donne che permettono il perpetuare di certi comportamenti irrispettosi (in Cell Block Tango, per esempio, si cita una palese situazione di violenza domestica), né quelle a cui basta una confezione di gelato davanti a una rom-com per superare l’umiliazione. Sono spietate e forse anche delle material girl come Madonna ha cantato: vogliono lustrini, bellezza e successo. E gli uomini, soprattutto se detestabili, non possono interferire.

Chicago ci dice che a far la differenza non sono sempre e solo i racconti moralmente corretti, ma anche quelli politicamente scomodi. Ed esso vi appartiene totalmente.

Tremate, tremate: le streghe son tornate. (Suspiria, Luca Guadagnino, 2018)

Le donne nel cinema horror sono decisamente complesse. Tale genere ha ospitato gran parte degli stereotipi citati inizialmente: o vittima sacrificale (il cui urlo di terrore, non a caso, è stato spesso associato al suono tipicamente legato all’orgasmo), o spaventosa strega. Il ruolo della final girl ha forse permesso un piccolo allontanamento da ciò, ma fino a un certo punto: essa è stata per gran parte del tempo comunque legata a un’idea di purezza e castità (e le amiche della final girl sessualmente disinibite… punite).

Suspiria di Luca Guadagnino è decisamente un caso interessante in questo senso. Il racconto ha Susie (Dakota Johnson) come protagonista, e la seguiamo all’interno della misteriosa accademia di danza sino alla rivelazione del suo essere Mater Suspiriorum.

Una lettura superficiale potrebbe suggerire l’ennesimo racconto corale sulle streghe, ma in realtà il nuovo Suspiria è qualcosa di molto più complesso: è un racconto totalmente matriarcale, dove la ciclicità del tempo e della storia dipende da personaggi femminili al potere. Vige una lotta, ma tra donne, e in essa gli uomini non sono affatto contemplati. È sul corpo femmineo, erotico e dominante (e per questo spaventoso), che si concentra tutto lo svolgersi del lungometraggio. Esso non è oggetto voyeuristico, ma vero e proprio veicolo di significato.

Si preferisce una danza rituale e contemporanea al balletto classico; le streghe-danzatrici non si muovono indossando bianchi tutù, ma sono a malapena coperte da tessuti rosso sangue. Non volteggiano come cigni, ma si contorcono e si straziano in una demoniaca performance. La loro femminilità non si esprime con l’eleganza del balletto classico, ma mediante una danza in cui la coreografia è stregata dal desiderio di possesso e primato.

Ode a Luca Guadagnino per aver, inoltre, scelto come attrice protagonista Dakota Johnson, fino a quel momento ridotta e ricordata meramente solo come oggetto dei feticismi di Christian Grey.

“I’ll have what she’s having“: Bella Baxter insegna che alle donne è permesso godere (senza figliare). (Povere Creature!, Yorgos Lanthimos, 2023)

“Sto pensando che mi sento una diversa sessualmente: incapace di godere, e che quando sento di donne che hanno scopato bene nella vita, provo un senso di fastidio… un’invidia, una rivalsa.”

Queste sono alcune delle parole che udiamo nel documentario dal titolo Vogliamo anche le rose (2008). Esse riassumono diverse problematiche che ruotano attorno al concetto di piacere sessuale: è ancora un argomento tabù in diversi contesti e tale complicanza si esacerba quando si lega al mondo femminile. La donna è ripetutamene privata di qualsiasi desiderio erotico; il suo orgasmo, invece, è ridotto a qualcosa di non necessario… se non come assicurazione di virilità per il partner sessuale maschile.

E invece Bella Baxter (Emma Stone), protagonista di Povere Creature!, non ha paura di far provare piacere al suo corpo (in solitaria o con un partner). Su di lei si concentra una riflessione sul sesso slegato dalla maternità, e questo non è scontato. Quante volte nei film abbiamo sentito uomini fare battute sul loro desiderio sessuale e normalizzato? E quanti personaggi femminili, invece, hanno nascosto questo loro aspetto (se mostrato, è stato spesso legato a donne frivole e superficiali)?

Bella Baxter parla di emancipazione femminile in tantissimi modi diversi e quello legato al suo voler provare piacere è sicuramente tra i più interessanti. La macchina da presa lanthimosiana inquadra il suo corpo non come oggetto per l’eccitazione maschile (andrebbe fatta molta attenzione su come la scelta stessa della regia spesso suggerisca delle immagini propense al male gaze), ma come soggetto su cui si concentra senza vergogna una pura eccitazione orgasmica.

Sul tatami 1, Leila Hosseini: la libertà a colpi di nage-waza. (Tatami, Guy Nattiv, Zar Amir Ebrahimi, 2023)

Arienne Mandi è Leila. Foto ufficiale del film

Le TV nazionali comunicano che la judoka iraniana Leila (Arienne Mandi), nel bel mezzo del mondiale, si è ritirata dalla competizione. Ma questo non è vero: lei sta ancora lottando. Per l’oro e per la vita.

Tatami, film diretto da Guy Nattiv e Zar Amir Ebrahimi (che è anche la coprotagonista del film), è la storia di Leila Hosseini, atleta candidata all’oro mondiale. Ma poco dopo l’inizio del torneo, la sua coach Maryam riceve una minacciosa telefonata: la Repubblica Islamica dell’Iran, consapevole che Leila avrebbe potuto competere in finale contro un’israeliana, ordina alla judoista di ritirarsi. Ma Leila è ostinata, anche se combattuta, e decide di non sottostare agli ordini.

Il film narra dunque della lotta al regime e lo sport si connota di diversi significati politico-sociali. Infatti lo scontro – fisico, ma soprattutto politico ed emotivo – della protagonista, corrisponde a quello portato avanti ogni giorno da chi vive in contesti similmente autoritari. E tutto questo lo veicola Leila, il cui tentativo di soffocamento da parte del regime (che si traduce in una simbolica e meravigliosa scena di lotta sul tatami in cui lei ha un attacco di panico e non riesce più a respirare) viene respinto dal suo incredibile coraggio. E anche la coach Maryam, nonostante l’iniziale diffidenza, alla fine decide di lottare.

Tatami è dunque una storia totalmente narrata da donne. Ed è interessante che di lotta al regime ce ne parlino dei personaggi femminili, che sono i primi ad esser zittiti in contesti similmente totalitari.

La sorellanza confessa: Le donne al balcone (Noémie Merlant, 2024)

Il caldo dà alla testa… ma un uomo violento, anche. Ce lo racconta il trio composto da Ruby, Élise e Nicole: nel semplice cercare una diversa serata estiva, le tre donne divengono parte attiva di un omicidio. La vittima? Un uomo.

È questa la premessa de Le donne al balcone (Balconettes), film di Noémie Merlant e sceneggiato assieme a Céline Sciamma, una commedia orrorifica che gioca con l’eccentricità e il concetto di sorellanza per creare un manifesto contro la violenza sulle donne. Una violenza che si estende dalla narrazione di un tentativo di stupro, sino alla perpetuazione di comportamenti maschili tossici all’interno di una relazione.

I personaggi femminili di questo film, che nel loro essere così unite e affatto avversarie vanno contro quel detto falso e patriarcale che cita “l’invidia è donna”, sono totalmente liberi. Ruby è una cam-girl che non si vergogna di niente e incita le amiche a viversi il loro corpo e la loro sessualità. Élise è un’attrice che man mano si slega dal suo infantile compagno Paul, sessualmente violento (e si parla così di un tema poco esplorato, ossia quello del sesso non consensuale all’interno di una relazione sentimentale) e con atteggiamenti di controllo ossessivo. Nicole è un’aspirante scrittrice e la “testa” del trio che aiuta le amiche a non cacciarsi nei guai… o almeno, ci prova.

Nessuna delle tre è in alcun modo giudicata per aver commesso degli errori e pur essendo le loro caratterizzazioni decisamente ma volutamente esagerate, si riesce a giocare perfettamente con i loro pregi e difetti per costruire una narrazione che esplori la bellezza della “sorellanza” e dell’unione femminile. Non donne in lotta per chi si accaparra il belloccio della serata (a inizio film, tutte e tre notano dal balcone l’attraente vicino e la sua eventuale conquista è semplice gioco, non motivo di odio), né amiche giudicanti che tentano di cambiare l’altra. Ognuna, con la propria personalità, ha un solo e unico obiettivo: affrontare i violenti atti maschili che tutte, purtroppo, ben conoscono.