Magazine

Denis Villeneuve: tra autorialitá e successo di pubblico

Il Profilo di uno dei più importanti registi che oggi

Pubblicato

4 anni fail

Scritto da

Alan SmitheeQuando si parla di Denis Villeneuve, dei film che ha diretto, dei generi cinematografici di cui si è occupato, ci si rende conto di trovarci di fronte al regista contemporaneo che, forse più di ogni altro, è stato in grado sino ad oggi di coniugare al meglio due caratteristiche spesso in antitesi in campo cinematografico, come sono l’autorialità e l’esigenza di un ritorno economico.

Il mestiere del regista fa sì che, al giorno d’oggi più che un tempo, anche quando siano superati i cinquant’anni d’età, si rientri ancora nella fascia dei giovani cineasti, o comunque di quelli che possono attraversare la piena maturità artistica e produttiva e dare molti altri contributi al settore artistico che alimentano e rendono grande.

La carriera attuale di registi acclamati ed ancor “giovani” come il britannico Christopher Nolan lo conferma.

E così pure quella del poco più anziano, ma ugualmente lanciato ed osannato Denis Villeneuve.

In questi ultimi vent’anni di carriera il cineasta canadese (è nato a Trois Rivières, in Quebec, il 3 ottobre del 1967), ha saputo affrontare svariati generi, non disdegnando, anzi ultimamente privilegiando, le produzioni su commissione, o le sfide di cimentarsi in sequel impossibili, o remake altamente rischiosi.

Sotto la sua firma, abbiamo visto alternarsi progetti indipendenti o poco costosi, a veri e propri blockbusters milionari con star di primo livello, che magari lo hanno poi seguito in avventure più personali e decisamente meno di massa. É successo qualcosa di simile con Jake Gyllenhall ad esempio, impegnato con Villeneuve prima nel bellissimo Prisoners, thriller funereo e macabro da vasto pubblico, poi con Enemy, ancora un thriller, ma dalle atmosfere decisamente più sofisticate, oscure e rarefatte che ci rimandano a Cronenberg.

Un film decisamente più piccolo a livello di budget, ma non certo come ambizioni, e risultato poi vincitore, tra gli altri premi, del Leone Nero a Courmayeur nel 2013, e liberamente tratto da un romanzo di José Saramago.

Denis Villeneuve, ora più che mai, dopo i rischi occorsi ed il successo riscontrato con scommesse ad alto budget intitolate Blade Runner 2049 o Dune, si conferma a ogni tappa della sua carriera di regista, come un cineasta di carattere: uno che ha sempre, ma proprio sempre, almeno sino ad ora, dimostrato di saper condurre molto bene e con lucidità il filo del discorso, sapendo assumersi rischi per nulla scontati, e con una caratteristica almeno in grado di accomunare le sue opere che spaziano nei generi più variegati: la consapevolezza di fondare lo studio della propria tecnica di ripresa, concentrandosi sull’individuo, ma senza per questo rinunciare a far spaziare la propria visuale, impegnandosi a dar vita a scene di massa epocali o di azione impeccabili, degne dello stile incomparabile di un maestro assoluto come Michael Mann.

Poi, come succede con quasi tutti i cineasti che non siano Stanley Kubrick, non tutto può, né deve pur sempre essere considerato un pezzo memorabile di una carriera comunque esclusiva e di prima grandezza.

Al di là dell’indubbio valore estrinseco dell’opera nel suo complesso, bisogna anche tener conto che la variabile personale e il gusto che governa le singole personalità utenti di tale forma d’arte come è il cinema, finiscono per creare, anche nei riguardi di Villeneuve, come dei più grandi suoi colleghi di sempre, certe differenti vedute di pensiero che si riflettono su ogni tassello della carriera variegata di questo autore.

In sintesi, Denis Villeneuve può essere un grandissimo regista anche se qualche suo film finisce per non convincere appieno.

Il percorso cinematografico di Villeneuve spazia da opere che è davvero difficile non considerare potenti o meravigliose, come si contraddistingue senza possibilità di fraintendimento un film di forte impatto, sia scenico, sia emotivo, tipo Sicario. Esso celebra ed esalta una tecnica di regia che rende Denis Villeneuve un cineasta adatto ad esaltare ogni buona sceneggiatura che possa finire tra le sue mani. Fino ad altri lavori non meno ambiziosi come il complesso Arrival che, tuttavia, nonostante le aspettative altissime e lo stile di direzione innegabilmente di polso, si perde molto in attese e rimandi spesso sfiancanti, condizionati da situazioni personali intime dei protagonisti, che relegano i visitatori alieni, ufficialmente al centro della storia, ad abili ma sin troppo evanescenti enigmi da cercare di decifrare secondo tecniche sin elementari e teoriche degne di una maestrina di carattere.

La carriera di Denis Villeneuve, ad oggi insignito di tre candidature all’Oscar (Miglior regista nel 2017 con Arrival, miglior film e miglior sceneggiatura non originale per Dune proprio in questo 2022 ed in attesa del responso alla prossima cerimonia degli Oscar), viene qui di seguito ripercorsa in ordine cronologico, attraverso tutte le tappe che contraddistinguono, da fine anni ’80 ad oggi, il percorso di questo straordinario cineasta.

COSMOS (1997)

“…è iniziato tutto con l’agricoltura…”

Sei episodi, in capo a sei giovani (all’epoca) registi canadesi, scandagliano l’area cittadina e periferica di una Montreal resa particolarmente grigia dal bianco e nero della fotografia (a cura di uno dei sei registi, André Turpin) che accompagna le vicende.

Cosmos, oltre che l’ambiente che le accomuna, spesso in ambienti chiusi, sotterranei o comunque cementificati in modo quasi oppressivo, è pure il nome di un tassista che funge da unico e vero trait-d’union tra le varie storie.

I racconti, a volte minimalisti, altre volte più drammatici, sono avvolti quasi tutti da un’atmosfera quasi scanzonata, come se, a fronte delle innumerevoli difficoltà che la vita mette davanti, l’individuo abbia imparato a ostentare un po’ di ironia e di deliberata accettazione degli eventi.

E tra killer che regalano fiori alle vittime designate, tra giovani che viaggiano nell’attesa di conoscere un responso di un test sull’Aids, il viaggio allucinato di un regista che diventa vittima del suo pubblico quasi per vivere l’esperienza insolita della sua sceneggiatura ancora in via di definizione, due amanti che si rincontrano con l’uomo ossessionato dal seno rifatto di lei, una ragazza bidonata dal fidanzato che trova riscatto e orgoglio grazie al calore ricevuto di un misterioso anziano che si fa chiamare Crepuscolo, ecco che si ritorna al nostro tassista, che, dopo aver accompagnato o incrociato tutti i personaggi precedenti, si appresta a vivere una sua storia a base di furti d’auto e di avveniristiche lezioni di vita… non ultima quella sull’agricoltura, con le colpe che si porta dietro.

Premiato alla Quinzaine nel 1997 e candidato come miglior film straniero alla cerimonia degli Oscar dell’anno successivo, Cosmos è noto ai cinefili soprattutto per essere stato il film di esordio di Denis Villeneuve, che in effetti è l’unico registra tra i sei ad avere trovato vera fama internazionale, e che già qui si distingue col suo “Le technetium”, incentrato, come già raccontato, sugli stress del giovane regista in vena di prendere appunti per modificare ogni momento lo script a cui si sta dedicando, e risucchiato, poco dopo il suo viaggio in taxi, da un grottesco quanto insolito incubo ad occhi aperti che potrebbe tranquillamente essere il frutto della incontenibile fantasia narrativa dello stesso protagonista.

Cosmos si fa apprezzare per come riesce a incasellare i sei episodi tutti stilisticamente piuttosto differenti, entro un unico filo conduttore, fornendoci scorci e visioni spurie, ma ugualmente affascinanti, di uno stesso microcosmo brulicante di anime inquiete e insofferenti, funestate da incalzanti problemi da risolvere. 6/10

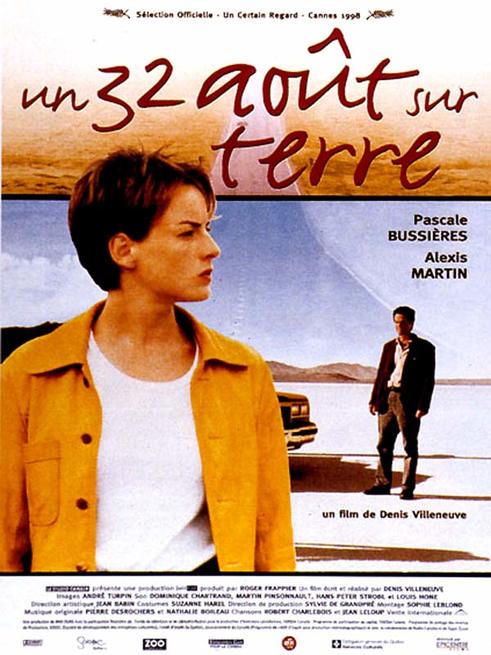

UN 32 AOUT SUR TERRE (1998)

Quebec, Canada, una ventina di anni orsono: Simone è una bella e dinamica donna d’affari sempre in corsa contro il tempo. Una notte, mentre viaggia in macchina a velocità sostenuta per raggiungere l’aeroporto e partire per un viaggio d’affari in Italia, si addormenta alla guida e finisce fuori strada. La mattina si risveglia intontita dentro l’auto capovolta, a testa in giù, legata alla cintura. In qualche modo riesce ad uscire dall’abitacolo, sostanzialmente illesa.

Da quel momento, la donna inizia a riflettere sulla precarietà della propria esistenza: si guarda intorno, nota per la prima volta di essere parte del maestoso paesaggio che l’attornia, di esserne parte e di risultarne in quanto tale una componente provvisoria, legata a dinamiche e casualità che la possono portar via, cancellare, comprometterne la vita di successo e soddisfazioni.

Tutte sensazioni che, oberata dagli impegni e dallo stress della quotidianità, lei aveva non solo sottovalutato, ma del tutto tralasciato.

Subentra in Simone un prepotente, istintivo desiderio di procreazione, sentimento che mai e poi mai l’aveva coinvolta. Decide che è tempo di fare un figlio, e trova nel suo più caro amico e confidente Philippe, da poco tempo fidanzato, l’uomo ideale per concretizzare il desiderio di filiazione.

Dopo molte titubanze, l’uomo accetta l’incarico, a patto che entrambi si rechino a concepire il bambino in una zona desertica. Lo Utah viene prescelto come meta non troppo distante per concludere questo passo.

Sarà l’inizio di un viaggio che li porterà tra le piane infinite delle saline di Salt Lake City, luogo quasi magico in cui i due ragazzi impareranno a considerarsi e a riflettersi sotto una luce diversa, maturando entrambi verso una nuova consapevolezza riguardo alle priorità della vita, all’amore, alla solitudine e alla scoperta di sé stessi.

Il gran regista canadese Denis Villeneuve esordisce molto bene nel lungo con questo bizzarro ma suggestivo film, a volte buffo, a volte inquietante, dove la data improbabile del 32 agosto segna quasi una vita parallela della protagonista, che percorre nuove sensazioni e nuove consapevolezze, grazie ad un incidente salvifico in grado di restituirle l’umanità perduta dall’arrivismo e dalla rincorsa cinica verso traguardi ingannevoli e di cui solo da quel momento riesce a percepirne l’inutilità, o almeno a comprenderne la natura superflua.

Presentato al Certain Regard di Cannes nel lontano 1998, Un 32 aout sur Terre ha una regia accurata che si sofferma con classe e stile su particolari fotogenici e suggestivi, siano essi dettagli relativi alla bellezza delicata della fulva protagonista, siano invece inerenti alla suggestione prorompente e variegata del paesaggio naturale, che spazia con abilità e disinvoltura dalla purezza florida della campagna canadese, al cemento geometrico della metropoli quasi asettica, al paradiso incontaminato e quasi lunare di Salt Lake City.

La pellicola si avvale inoltre di una validissima ed intensa interprete, Pascale Bussieres, anche molto seducente e di una bellezza delicata, raffinata, quasi artistica, in linea con l’eleganza schietta, ma anche ricercata, che fa da sfondo alla vicenda. 7/10

MAELSTROM (2000)

Il “maelstroem” è un fenomeno naturale piuttosto inquietante che accade con una certa regolarità nei mari del Nord, in particolare nei pressi delle isole Lofoten: un movimento repentino dell’acqua che va a formare gorghi e mulinelli, spesso pericolosi per le piccole imbarcazioni dei pescatori. Un fenomeno legato alle correnti e alle maree, che tuttavia ha ispirato da sempre, al di là delle sue motivazioni scientifiche, le fantasie di scrittori anche molto noti, come Jules Verne e Edgar Allan Poe, apparendo in molti racconti e romanzi.

Ed è un gorgo di situazioni spiacevoli, dolorose e inquietanti quello che sta risucchiando verso l’abisso la giovane Bibi, titolare di negozi di moda tutta presa a risolvere le sue problematiche e frustrazioni: sconta la notorietà di una genitrice famosa che la rende sempre una “figlia di”, non riesce a gestire proficuamente i negozi di moda che il fratello vuole sottrarle dal controllo, deve abortire, e si notte di ubriaca fino all’incoscienza.

Una notte da ubriaca urta con la macchina un vecchio operaio addetto alla pulizia del pesce e lo ferisce mortalmente, pur senza accorgersene davvero: ricostruirà solo il giorno dopo la vicenda e, appreso il nome dello sventurato da un giornale, cercherà di mettersi sulle tracce dei suoi parenti. Troverà il giovane figlio, un sommozzatore aitante di cui si innamorerà, trovando poco a poco il coraggio di confessare al ragazzo la verità sull’accaduto.

Il percorso verso la redenzione è lungo e faticoso: un viaggio che non lascia scampo e viene narrato in modo scomposto che non rispetta granché la cronologia dei fatti, ma anche affascinante e insolito, da un io narrante bizzarro e grottesco: un bitorzoluto e squamoso pesce primitivo mentre attende sul bancone insanguinato di essere squamato e mozzato da un enorme e luciferino macellaio (non si potrebbe definire altrimenti anche in presenza di pesce) armato fino ai denti.

E tra feti bruciati nell’inceneritore, pesci smembrati e divisi in due dalle ruote delle auto di passanti distratti e sempre troppo di fretta, tra disperazioni, tentativi di suicidio, quando tutto sembra ormai perduto e compromesso, l’amore e la soluzione degli affanni arrivano da chi invece sembrava il vero problema da affrontare.

Villeneuve, in uno dei suoi primi film, dimostra già una capacità di messa in scena davvero interessante e accattivante: un percorso cupo e contornato da morti e corpi smembrati che si rende palpabile anche grazie alla bella e cupa fotografia che è perfetta per comunicare il gelo dei sentimenti e la predisposizione a lasciarsi trascinare alla deriva, dal gorgo o maelstrom che sia.

Bibi è resa in modo splendido dall’intensa e bellissima Marie-Josée-Croze, e Maestroem rappresenta, a tutti gli effetti, un grande inizio di carriera di uno dei migliori cineasti del momento. 8/10

NEXT FLOOR (2008)

“Fateli ingozzare, e si distruggeranno con le loro mani….anzi con la loro gola”.

Un gruppo i commensali di alto rango, tra personaggi della nobiltà, alte cariche militari, ed altri in meglio identificabili notabili, i ritrovano attorno ad una tavola degnamente imbandita di ricche pietanze a base di carne, specie selvaggina o altra fauna più pregiata che nota per la comune commestibilità.

Sono tutti affamati e protesi a ingurgitare più cibo che possono: piatti ricchi, opulenti, ove la varietà dell’offerta genera, più nello spettatore che tra i commensali, un desiderio misto, tra senso di sazietà, nausea, e desiderio di cambiare regime alimentare a favore di una dieta mediterranea, se non proprio vegetariana.

Improvvisamente il peso dei loro corpi ipernutriti li scaraventa al piano sottostante.

Ma nessun dramma: la festa continua….il lampadario opulento viene fatto calare sul piano sottostante, l’orchestra e i camerieri si avvicendano per le scale a raggiungere gli ospiti precipitati; ci si toglie di dosso un po’ di polvere di calcestruzzo, e l’appetito torna a farsi vivo.

Ma il peso aumenta, il soffitto non riesce a reggere, e la caduta continua sino a divenire costante e cronica, consecutiva e senza fine.

La metafora sull’ingordigia senza controllo né inibizioni tipica dei ricchi è sin palese in questo corto intitolato non a caso Next Floor.

Lo stile di Villeneuve, che ricorda le prime opere barocche e grandguignolesche del celebre duo registico francese Jeunet et Caro, non meno che irresistibile è, letteralmente, fragoroso, oltre che coerentemente surreale. 7/10

POLYTECHNIQUE (2009)

Da un angosciante episodio di cronaca del 1989 (una strage efferata in cui 14 studentesse persero la vita per mano di un folle coetaneo, tutto proteso a mettere in atto il suo invasato progetto di eliminare quello che a suo avviso viene considerata una forma imperversante e opprimente di femminismo ai danni della figura maschile) il gran regista canadese Denis Villeneuve – ormai notissimo con il suo recente trittico cult e potente Prisonners-Enemy-Sicario – trae il suo quarto lungometraggio, quello che precede la notorietà definitiva ottenuta con La donna che canta del 2010.

Una tragedia, quella di Polytechnique, ispirata dalla follia, che trasforma un ragazzo disturbato, incattivito, solitario ed isolato, in un vero e proprio mostro dalla violenza incontenibile, armato sino ai denti e pertanto in grado di creare tutto l’orrore intorno a sé.

Dopo averci presentato il folle protagonista mentre pianifica gli ultimi dettagli del suo delirio di sangue, Villeneuve segue le tracce di un paio di studenti che ignari, com’è naturale, dell’inferno che seguirà, sono impegnati a organizzare alcune fasi cruciali delle rispettive carriere; un uomo ed una donna che si impegnano per trovare un posto nella società, ma che si trovano travolti in mezzo ad un epicentro di violenza che sembra un vero e proprio teatro di guerra.

Una ragazza bruna dal curriculum brillante, in particolare, in seguito a un colloquio che le ha permesso, anche grazie ai bei voti ottenuti nel suo corso di ingegneria, di guadagnarsi un lavoro temporaneo come stagista per un percorso di ricerca, rimane delusa dall’atteggiamento del professore che l’ha valutata, e che, freddamente e con rozzezza, non le nasconde le proprie perplessità inerenti il ruolo generale della donna nella società, difficilmente coniugabile, in quanto futura madre di famiglia, con l’impegno inderogabile scaturente da una laurea e una specializzazione del tipo prescelto ed affrontato con i migliori esiti.

Ma tutto ciò che pare un problema invalicabile, e un dolore personale fastidioso e inconcepibile, diviene solo un superfluo cruccio esistenziale, in rapporto alla lotta per la sopravvivenza che si renderà necessaria quando il piano omicida dell’attentatore entrerà nel vivo dell’azione.

In un scintillante e freddo bianco e nero, freddo come la morte e lucido come la mente diabolica di un assassino, la telecamera mobile, volubile ma lucida e lineare di Villeneuve inizia a seguire i dettagli di una strage senza senso: il killer fa irruzione in una prima aula, completamente indisturbato; quindi procede con fredda, premeditata lucidità, a dividere il locale affollato tra uomini e donne; poi fa uscire i primi, ed inizia a far fuoco sulle seconde: una strage, che si esplicita nel sangue, nelle fughe disperate di corpi straziati, nelle scie scure che il trascinamento dei corpi agonizzanti e sanguinanti hanno prodotto sul pavimento, lungo i corridoi, in una corsa frenetica ed istintiva alla ricerca della salvezza. Il sangue scuro prodotto dal bianco e nero è terrificante, e più ancora del color porpora che lo caratterizza rende l’idea della morte che invade i locali dell’università.

Il ragazzo protagonista, scampato al fuoco, aiuta qualche ragazza più o meno seriamente ferita: tutta la struttura è nelle mani del folle, i corridoi sono percorsi con l’ansia della fuga, ma seguendo traiettorie definite che non hanno nulla, proprio nulla dell’abusata tecnica del mockumentary; la lucidità della rappresentazione è esemplare e il coinvolgimento dello spettatore, che viene introdotto a forza e con un’energia magnetica nel labirinto visivo del regista, partecipando in prima persona ad un percorso di fuga in ambienti chiusi e soffocanti che paiono i corridoi claustrofobici di un’astronave aliena, è significativo, potente, visivamente destabilizzante e affascinante nel contempo.

Un pugno allo stomaco che rimanda all’esemplare Elephant di Van Sant più per la sconcertante tematica che per lo svolgimento o lo stile, che qui appare più freddamente calcolato per esaltare la follia di una premeditazione che nasce da uno squilibrio, concentrandosi sugli effetti devastanti che un singolo atto di follia può significare per una comunità intera. 8/10

LA DONNA CHE CANTA (2010)

Un presente canadese che si interfaccia drammaticamente con un passato controverso e devastante a localizzazione libanese, per raccontare, con lucidità e perizia, ma anche profondo e sincero trasporto, la sconvolgente scoperta che incombe sui due gemelli Jeanne e Simon nel momento in cui si ritrovano nell’ufficio di un notaio amico della loro madre defunta, a venire informati delle volontà testamentarie della deceduta.

In pochi sostanziali e adrenalinici minuti vengono a sapere non solo di avere un altro fratello, ma altresì che il loro padre, creduto morto da anni, è in realtà ancora vivo.

La reazione dei due fratelli è opposta e controversa: la ragazza si mette subito alla ricerca della madre, mentre il fratello, rancoroso per tutti i segreti che la donna ha tenuto per sé, impiega del tempo ad unirsi alla sorella per scoprire la verità. Una verità scomoda, difficile da accettare, che farà male, quando i ruoli di famiglia si incastrano e si scambiano il passo in modo innaturale per circostanze e scherzi crudeli del destino.

Villeneuve, lucido più che mai nel suo racconto crudele, incredibile eppure anche realistico, trova il tempo per spiegarci nel dettaglio chi fosse davvero Nawal Marwan, donna cristiana rimasta vedova ancora prima di sposarsi per mano dei suoi stessi fratelli, fermamente contrari al fatto che la sorella amasse un infedele. Diventa una guerrigliera, mossa contro quella cristianità che l’ha resa anche orfana del frutto di un amore interrotto prima del tempo.

E il percorso di una vita spesa in prigionia, fra torture indicibili e violenze di ogni tipo, regala come unica consolazione due gemelli che potranno in qualche modo esaudire i desideri estremi di una vita tribolata, estrema, piegata indelebilmente dalla violenza che si annida nell’umanità dall’inizio dei tempi.

Denis Villeneuve con La donna che canta (è il soprannome di Nawal guadagnato dalla donna durante il lungo periodo di prigionia) diventa il regista famoso, apprezzato e pluripremiato che oggi conosciamo ed ammiriamo in ogni sua opera che egli con una certa puntualità ci ripresenta di anno in anno, confermando una eccletticità e una padronanza del mezzo cinematografico, una lucidità del racconto e una destrezza registica davvero esaltanti. VOTO 8/10

ENEMY (2013)

Cieli plumbei avvolgono come in una patina paralizzante una metropoli canadese di cui poco importa conoscere le generalità. In un interno buio e dagli arredamenti essenziali una congregazione o setta segreta guarda con interesse una splendida donna seminuda che porta con sé un grande piatto da portata d’argento: salita sul tavolo, la donna scoperchia il vassoio, dal quale fuoriesce un enorme ragno nero, peloso e grasso.

Enigmi e complotti, ne siamo certi, ma di null’altro di più. La vicenda infatti si sposta nuovamente nelle atmosfere grigie (non solo metaforicamente) che avvolgono la vita di un giovane insegnante universitario, Adam, divorziato e dalla vita tranquilla, occupata a dividersi tra lavoro e una giovane e bella donna che frequenta da un po’ (l’algida biondina Melanie Laurent).

Per vincere la noia dilagante nei momenti di solitudine, l’uomo si lascia convincere da un collega a visionare film in dvd. In occasione di una visione distratta, Adam si imbatte con sconcerto in un attore, quasi una semplice comparsa che fa da sfondo alla scena principale, assolutamente identico a se stesso. Col fermo immagine si renderà conto che la somiglianza è sorprendente, e dopo accurate indagini, che gli faranno scoprire che l’attore abita non distante da lui e convive pure lui con una ragazza bionda (incinta però. E’ Sarah Gadon, già vista con Cronenberg, sia padre che figlio), troverà il modo per contattare questo suo sosia perfetto, verificando che le somiglianze sono davvero inquietanti.

La ricerca spasmodica della verità, che l’uomo farà poco per volta vivendo con lo spettatore le inquietudini e le incertezze che trapelano sempre più sinistre da discorsi strani ed enigmatici, provenienti persino da persone fidate come la madre (Isabella Rossellini, gran dama che piace sempre rivedere), conduce il film verso tortuose ellissi che non presagiscono nulla di buono o positivo, ma sono l’inizio di un percorso tortuoso di autodistruzione che non riusciamo bene a comprendere se sia acuito da una potente e perfetta macchinazione, o nasca unicamente come prodotto di una follia della mente singola.

Dubbi, perplessità e inquietudini per i quali bisogna prepararsi ad avere poche risposte: meglio perdersi nell’attimo e nei misteri fumosi del momento, facendosi rapire dalle atmosfere fredde e sospese che la sinistra coreografia di sottofondo comunica.

Denis Villeneuve continua a piacere, a convincere anche quando nulla di una trama volutamente enigmatica ed evasiva (tutto il contrario dell’altro thriller efficace Prisoners, che forniva alla fine tutte – o quasi – le risposte necessarie) ci viene concesso in termini di spiegazioni e di chiarimenti.

Meglio allora lasciarsi prendere dai particolari, da un Jake Gyllenhall maturo e profondo che lavora nei particolari e nelle sfumature caratteriali per definire, meglio che può, ma senza esagerare – perché troppa chiarezza nuocerebbe al film – i tratti basilari di due uomini assolutamente identici fisicamente.

E l’ostinata ricerca, che non può che prenderci con premeditata ossessione, di noi spettatori di cercare di capire chi abbiamo davanti, ovvero se il professore Adam o l’attore sua copia esatta, ci sfianca, ma ci affascina, così come ripensare a certi dialoghi colmi di enigmi, di parole pronunciate a metà, di frasi non esplicitate che ci conducono sadicamente ad un percorso di definizione che solo un sacrificio può risolvere.

Tratto da un romanzo di Saramago, ma Dostoievski non è per nulla distante, Enemy ha ricordato a certa stampa francese le vicissitudini produttive e fallimentari di Polanski/Travolta/Adjani nel trasporre The double dall’autore russo, terminate queste con un nulla di fatto.

Ripensandoci, questa storia labirintica e controversa, affascinante e piena di incognite, simbolismi, paure e tabù mentali, ricorda non meno, nella concentratissima interpretazione di Gyllenhall, una delle prove più mature e convinte di Roger Moore nel buon e teso thriller psicologico L’uomo che uccise se stesso, ultimo film del veterano Basil Dearden. 8/10

PRISONERS (2013)

Il dolore per una sparizione improvvisa e immotivata lascia in chi resta e si affanna a cercare la persona scomparsa, un’angoscia che dilania l’anima e il corpo: uno stato di ansia che si trasforma in resa apatica ed incondizionata o viceversa in una furia incontrollata che contribuisce a far emergere il lato animalesco più nascosto del nostro essere. I coniugi Dover, che vivono la tragedia della sparizione della propria figlioletta bionda, scomparsa improvvisamente assieme ad una amica vicina di casa mentre le rispettive famiglie festeggiavano la ricorrenza del Ringraziamento, rappresentano due modi di reagire a questa tragedia immane.

In via più generale, la sparizione improvvisa di un figlio, la sua morte improvvisa per un male incurabile, possono provocare nei genitori sentimenti anche questa volta contrastanti, che spaziano dalla rassegnata accettazione, magari coadiuvati da una fede religiosa che in tal caso assiste e magari guida ed avvicina alla perfezione e alla santità, al desiderio, al contrario, di vendicarsi contro il mondo intero, contro un destino che non si può accettare, contro lo stesso Dio.

Prisoners è un ottimo thriller teso e incalzante, incentrato sulla sparizione delle due giovinette, sulle indagini di un ispettore giovane e determinato di nome Loki, sui suoi contrasti nei confronti di uno dei due padri delle bimbe, quel Keller Dover reso folle ed incontrollabile dalla tragedia. Era forse dai tempi di Seven che non si assisteva ad una vicenda narrata in modo così spedito e scorrevole, che non si veniva avvinti da una storia tremenda e terrificante in cui sono racchiusi tutti i nostri peggiori incubi, in grado di minare tutte le nostre sicurezze, concentrate poi nel calore e nella sicurezza di una serena vita in famiglia, con i propri cari.

Ad accennare in qualche modo ulteriore alla trama ed ad addentrarsi nella vicenda si rischierebbe grosso e si danneggerebbe una suspense che non cessa di incatenarti allo schermo.

Basti dire che Villeneuve, già apprezzato ne La donna che canta, si trova perfettamente a suo agio col thriller, coadiuvato da una manciata di attori davvero straordinari: Hugh Jackman su tutti è un Keller Dover brutale ed animalesco, devastato dal dolore e accecato dalla sete di vendetta, incalzato dal desiderio di scoprire la verità prima che le speranze di trovare in vita la propria figlia scemino del tutto: una resa scenica che mai e poi mai nei vari (e spesso banali) Wolverine era riuscito a manifestare con tanta efficacia; e senza unghioni o effetti speciali di sorta.

Pure il detective Loki trova un Jake Gyllenhaal con tic facciali ed espressione contrita e tesa a rappresentarlo con efficacia. E se Viola Davis è sempre una delle migliori ed emozionanti attrici sulla scena (e Terrence Howard e Maria Bello costituiscono una pertinente seconda metà delle due coppie di genitori), se Paul Dano con quella faccia da pazzo si condanna da solo e troppo facilmente ad un giudizio che già da subito sembra anche a noi del pubblico troppo affrettato, onore ed ovazioni – una volta in più dato che è sempre superlativa – spettano di diritto a Melissa Leo, irriconoscibile come in quasi ogni occasione e strepitosa probabile il premio oggettivo come migliore interprete del cast eccezionale.

Di più non è possibile dire, se non che Prisoners è un noir teso e maturo, che nel corso del suo articolato svolgimento riflette seriamente ed approfonditamente su tematiche serie come quella dell’utilità o meno del farsi giustizia da sé; del pericolo che un pregiudizio od un sospetto inneschi una caccia alle streghe che porta a conseguenze devastanti, alla legge del taglione, a rispondere con la medesima violenza ad un attentato spietato rivolto al quieto e sereno vivere di una famiglia. La vicenda procede districandosi abilmente, grazie alla penna fluida dello sceneggiatore Aaron Guzikowski, tra due indagini contrapposte, quelle ufficiali della polizia e quelle di uno dei due padri (Jackman appunto), convergendo solo all’ultimo alla stessa devastante e concitata conclusione. E dando vita ad un duello tra due “buoni”, due uomini molto diversi, uno che può permettersi di agire con razionalità, l’altro invece mosso solo dall’istinto e dalla disperazione, che si battono contro il tempo per giungere ad una soluzione che sembra ormai impossibile, ma che è la sola via per poter assicurare la fine dall’incubo. 8/10

SICARIO (2015)

Sicario era il nome attribuito dagli antichi romani a una fazione estremista del partito ebraico degli Zeloti che ricorrevano sistematicamente all’omicidio terroristico come loro principale strategia politica.

Ma i sicari – qui nell’inferno delle metropoli messicane, riprese deliberatamente dal magnifico regista su dall’alto dei cieli, di certo per mettere in risalto le estensioni di case basse che riempiono le vallate a vista d’occhio, come un unico grande inestricabile formicaio di connivenza e paura, dove la vita del singolo perde importanza e dove la morte sopraggiunge ogni giorno e si erge a baluardo di regolamenti di conti che dimostrino come possa essere facile finire appesi e smembrati sotto un ponte, a penzoloni come un bovino macellato – i sicari dicevo, sono persone sole e disperate che hanno perso tutto e vogliono trovare una parvenza di pace facendosi giustizia da soli. Ad ogni costo, sprezzanti del pericolo, insensibili ad ogni tipo di violenza e situazione al limite.

Kate (Emily Blunt) è un’agente dell’FBI tosta e determinata che, in occasione di un raid presso una villa nel deserto al confine tra Usa e Messico, viene coinvolta in una sanguinosa sparatoria, al temine della quale oltre una quarantina di cadaveri vengono trovati all’interno di pareti di cartongesso, vittime tutte di una morte violenta e atroce che traspare da quel poco che (per fortuna) si riesce a vedere dei tratti facciali, nascosti in sacchetti inzaccherati di sangue.

Emersa tra il gruppo come uno degli elementi più affidabili, la donna viene convinta a far parte di una missione organizzata da un pittoresco e ironico membro della Cia (Josh Brolin), spesso fastidioso o irritante nei suoi modi melliflui e doppiogiochisti; missione a cui collabora anche (o soprattutto) un sicario determinato ed esperto (Benicio Del Toro), armato, oltre che di ordigni micidiali, di un antico rimorso legato alla sorte drammatica della propria famiglia. Circostanza che lo rende determinato e impegnato oltre ogni possibilità.

Lo scopo della missione, ma Kate lo capisce solo poco per volta, visto che entrambi gli uomini le nascondono quanto più possono, è quello di trovare un tunnel che stani il più grande traffico di droga verso gli Stati Uniti, piegando definitivamente un potente boss fino a quel momento intoccabile.

Il motivo per cui Kate è stata arruolata, è in realtà un altro, e la verità lascerà a pezzi la donna, un poliziotto integro e dai nobili fini, che finalmente, ma fin troppo tardi, aprirà gli occhi su una verità scomoda che la farà soffrire più di ogni pericoloso agguato che in tutta la vicenda essa è destinata a subire.

“Ora sai cos’è l’inferno nella terra degli yankee” dice Del Toro ad un esponente importante della cosca, mentre lo tortura per farlo parlare: ma la frase potrebbe ugualmente essere rivolta alla nostra integerrima protagonista, una mosca bianca all’interno di un alveare di insetti contaminati dalla bruttura e dalla sete di soldi e di potere.

Quando la resa dei conti è vicina, ecco che il Sicario è pronto a risolvere con la solennità più teatrale la sua missione, trovando piena giustificazione nella tragedia che lo ha reso vendicativo più di ogni altra belva demoniaca che si possa immaginare.

Ed è qui che lo splendido film sciorina una dopo l’altra le sue massime, per voce del suo meraviglioso protagonista: “Sembri una bambina tutte le volte che hai paura. Hanno tagliato la testa a mia moglie, e tu mi ricordi mia figlia, che loro hanno ammazzato gettandola nell’acido” – ricolto a Kate; “Ogni sera fai ammazzare una famiglia intera, ed ora eccoti qui a cena con la tua famiglia” – rivolto al boss dei boss. O, ancora rivolto alla protagonista: “Trasferisciti in una piccola città, dove la legge ha ancora un senso ed un significato”.

Echi “manniani” aleggiano lungo tutto il film potente in cui l’ottimo Villeneuve risulta ancora più ispirato e feroce che nei suoi bei lungometraggi che hanno preceduto questo.

Emily Blunt, una bellezza consumata dalla disperazione e dal senso di inadeguatezza, dal pessimismo che la affligge e la rende di una vulnerabilità controllata e contraddetta da una forte propensione all’azione, non è mai stata così brava ed in parte come in questa occasione, e il suo ruolo è ertamente il più maturo e sofferto di una carriera che finalmente potrebbe rendercela indispensabile: il suo sguardo dolente, il dolore che traspare dal suo viso sconsolato, il suo modo di trascinarsi malvolentieri nell’abisso del male assoluto che le richiede di scendere a patti col diavolo e di ratificare comportamenti per lei inconcepibili, è stupenda.

Benicio Del Toro è sempre bravo se non superlativo: ma qui, nel ruolo del sicario, è davvero il fulcro ed il significato del film, l’ingranaggio che rende la pellicola, potente e tesa, concitata e spietata, un memorabile esempio di prodotto che asseconda il mercato senza rinunciare al piacere del racconto e alla perfezione nel rappresentare situazioni e personaggi che compongono questo presepe del male e del dolore, ripreso spesso ed efficacemente dall’alto quasi a denunciarne la sconfinata e dilagante presenza, come una epidemia senza fine e senza soluzione. 10/10

ARRIVAL (2016)

Navicelle spaziali a forma ellittica si piazzano in otto zone del nostro globo sfiorando la superficie.

Il gota delle forze armate si presenta nella villa di una delle più note esperte di linguaggi, per investirla di un incarico davvero complesso: tradurre i segnali e i suoni che provengono dall’interno di una delle navicelle, nel tentativo di trovare una modalità di dialogo che permetta di stabilire un contatto con la civiltà extraterrestre.

Nel frattempo la sceneggiatura si impegna a fornirci alcuni drammatici e basilari dettagli della vita della professoressa: la tragica vicenda della figlia morta prematuramente di leucemia in particolare e sopra ogni altro dettaglio. Il resto ci verrà rivelato in seguito, man mano che l’abile e perspicace dottoressa imparerà a decifrare l’alfabeto “concentrico” degli extraterrestri, in grado di andare oltre le regole spazio temporali per noi inflessibili, e rivelandoci l’esistenza di un circuito chiuso in cui inizio e fine sono destinati a subire importanti e definitivi mutamenti e capovolgimenti.

Un assurdo spazio temporale che rende superflua l’incognita temporale e permette agli alieni di renderci partecipi dei loro progressi per consentirci di aiutarli in un futuro remoto per noi impossibile da concepire e valorizzare.

Per questo la storia si Arrival già dall’inizio insiste sulla inutilità o non impellenza di un inizio ed una fine: peccato che questo “tranello” finisca per giovare soprattutto agli sceneggiatori, in grado di dispensarci colpi di scena e svolte narrative senza doversi sforzare più di tanto di ricercarne nessi logici, almeno dal punto di vista temporale.

E se gli alieni assomigliano a delle grosse mani capovolte (come il manifesto ironico-sexy di Mash di Altman, ma con sette dita), i tentativi di dialogo e di contatto tra la dottoressa Amy Adams e il più loquace dei due “Gianni e Pinotto”, diviene fonte di ingenuità e tendenziosità piuttosto smaccata e fastidiosa.

Da Villeneuve, che qui scimmiotta i meccanismi che sfidano le regole inesorabilmente inviolabili come la gravità e la tridimensionalità care a Nolan, ci si poteva attendere decisamente qualcosa di meno scolastico ed effettato, di meno ricattatorio e lambiccato. Ed il rischio di rimanere imprigionati in una materia che sfiora l’impalpabilità e rende tutto teorico e prolisso come capitò pure ad un altro gran regista come Zemeckis nel confusionario e vuoto Contact, risulta invece concreta e tangibile come una impronta indelebile e rivelatrice.

Amy Adams ce la mette tutta nel ruolo, certamente sofferto, di una madre e moglie sconfitta e sola, che tuttavia si destreggia con un linguaggio matematico-sferico con la disinvoltura di una mente aliena, ma il film non riesce davvero ad avvincere e a convincere come lo è stata fino ad ora pressoché tutta la cinematografia di un grande autore come Villeneuve. 4/10

BLADE RUNNER 2049 (2017)

“A volte, se ami una persona, devi diventare un estraneo“: e questo è diventato Rick Deckard, scomparso chissà dove da circa trent’anni.

Siamo a Los Angeles nel 2049: assembramenti tipo serre occupano ormai tutta la parte della superficie che non è invasa da costruzioni ed edifici spettrali, o da immense discariche a cielo aperto. Una coltre grigiastra rende impossibile la visione celeste, ed una pioggia incessante continua ad affliggere una pianeta in cui la vita sembra riguardare solo più gli esseri umani, ma non altri esseri viventi, piante od animali.

Veniamo informati che la caccia ai replicanti di prima generazione, costruiti anni prima per servire l’uomo come schiavi, ma venuti ad assumere parvenze umane quasi perfette, continua in modo accanito per eliminare ogni loro traccia e mettere a tacere, soffocandola nella barbarie, una problematica etica sfuggita da ogni controllo.

Costoro, perfetti tecnicamente ma quasi umani ed anelanti all’umana imperfezione e fragilità, sono sostituiti da macchine di seconda generazione, alcune delle quali, chiamate pure loro, come i predecessori, “blade runners”, continuano imperterriti a dare la caccia ai pochi irriducibili sopravvissuti ribelli, che cercano strenuamente di rifarsi una vita, certi o illusi ormai di essere autentici esseri umani.

L’agente K, durante la cattura di uno di costoro, rimane colpito dall’immagine di un albero ormai morto, che conserva in prossimità delle sue radici, un codice che pare una data anagrafica, a lui in qualche modo piuttosto familiare. L’esperienza lo tocca a tal punto, da spingerlo a ripensare ad un ricordo di gioventù legato ad un giocattolo di legno a forma di cavallo, conteso da altri suoi coetanei, e per questo nascosto all’interno di un inceneritore spento. Ma il dubbio lancinante di K è il seguente: “Come riesco a capire se un ricordo è reale o invece si tratta di un innesto? In quanto replicante di nuova generazione, i suoi ricordi dovrebbero essere legati ad una infanzia fittizia ed immaginaria: ma qualcosa di più tangibile sembra ora appartenergli per davvero.

Alla ricerca del suo predecessore scomparso, inseguito come un bandito, ma anche amato da una sua simile che trova il modo per poter manifestare il suo sentimento grazie ad una avvenente umana che le faccia da tramite (grande, stupefacente la scena d’amore con sovrapposizione di corpi delle donne), K, che poi rivendicherà il suo nome umano umano di Jo, vivrà alcuni intensi momenti in cui l’illusione di essere un vero essere umano, un figlio nato da un amore puro e disinteressato, lo renderanno partecipe di una emozione piuttosto effimera, ma in grado di fargli provare sentimenti fino a quel momento sconosciuti.

“Morire per una giusta causa è la cosa più umana che possiamo fare”, gli rivela la donna (La interpreta La nota attrice palestinese Hiam Abbas) che conduce la lotta di resistenza e rivendicazione che i replicanti superstiti stanno portando avanti.

Inizia soppesando molto accuratamente i tempi e le dinamiche, questo agognato sequel del capolavoro di Ridley Scott (che qui interviene, ma defilato in veste di produttore), e lo stesso Ryan Goslin impiega almeno un terzo della durata del film per togliersi di dosso quell’espressione sonnecchiosa e mono-espressiva che quasi ci induceva a preoccuparci dell’intero esito dell’operazione.

Che, invece, poco prima della metà del film, ingrana le giuste marce e spicca il volo, tra scenografie sempre più decadenti, e dunque suggestive, persino oniriche, scelte cromatiche a dir poco esaltanti nel descrivere un disagio climatico atmosferico che delinea i tratti di una imminente catastrofe ed un decadimento civile ormai incontenibile. Fino ad accompagnarci in un finale che, con l’entrata in scena di Deckard, vecchio e randagio (ma in realtà un Harrison Ford solo stropicciato, ma fisicamente in gran forma, nonostante la capigliatura da Geppetto) come il suo spettinato e fedele cane e compagno, diventa persino memorabile, emozionante, da giustificare una lacrima sul finale emotivamente significativo e di grande presa.

Le dinamiche dell’illusione, l’ansia di appartenere ad una specie indifesa e fragile, imperfetta, debole, eppure così ambita come la razza umana, si intersecano alla riflessione su cosa sia un ricordo, sull’importanza di questo come elemento che lega ad un passato che è una radice che fornisce linfa vitale per poter giustificare la necessità di sopravvivere ed andare avanti, nonostante tutto, nonostante il mondo faccia schifo, sia contaminato, irriducibilmente perduto, lercio e tossico.

Ecco allora che Villeneuve traduce in immagini e scene esemplari la necessita, fisiologica più ancora del nutrirsi, di concentrarsi sulla rielaborazione di un sentimento, di un ricordo, in grado di giustificare un’intera vita, vissuta e possibilmente da continuare a vivere.

La storia presenta moltissimi altri personaggi che intervengono a sfaccettare una vicenda che, ridotta invece alla estrema sintesi, è un perfetto e millimetrico sequel che riesce a non sfigurare affatto di fronte al suo capostipite-capolavoro, brillando invece per lucidità e capacità di estendere ed ampliare il discorso del primo episodio, senza mai uscire troppo dal seminato. E con frasi e proclami che, se non raggiungono la potenza e la definitività della frase cult del primo film (“Ho visto cose che voi umani…), senza dubbio colpiscono e restano nel cuore (tra le altre o le già citate, ricorderei pure la metafora de “Non puoi fermare la marea con una scopa”).

E se Goslin impiega davvero quasi oltre il tempo massimo per svegliarsi da un torpore catatonico quasi sospetto, onore e gloria invece allo stropicciato e tenerissimo pseudo “papà” Harrison Ford, che entra in scena oltre metà della prima parte del film (con una originale citazione culinario-letteraria da L’isola del tesoro), ma finisce per impossessarsi della pellicola col suo carisma rimasto immutato anche trentacinque anni dopo, sia nella vita reale che, più o meno, anche sulle scene apocalittiche di quel futuro da incubo climatico-esistenziale.

Ma il vero merito di una pellicola affascinante ed emozionante sino alla lacrima, invero rischiosissima, anche solo da concepire, tanto da aver indotto probabilmente lo stesso Scott ( un tipo tosto, che non si arrende tanto facilmente, e ha già affrontato sfide impossibili e sequels anche di opere non sue giudicate improrogabili) a limitarsi a rivestire i panni del produttore – va al coraggioso e talentuoso regista Denis Villeneuve. Un regista che abbiamo apprezzato ogni volta ed ammirato nelle sue sfaccettate e variegate sfide ed avventure di regia (a partire dagli esordi canadesi de Un 32 aout, al misterioso affascinante e quasi invisibile Maelstrom), e a cui personalmente non perdono solo la piatta banalità di situazioni e luoghi comuni a cui si riconduce il penultimo deludente Arrival.

Un film, questo B.R.2049, che pertanto suggella, sia pure a titolo puramente personale, una privata ma importante riconciliazione con il grande e versatile regista, che sa, in questo grandioso decadente contesto, sorprenderci con almeno 4/5 grandiose scene o sequenze che hanno tutte le carte in regola per passare di diritto nella storia del cinema e dell’arte in generale.

E Elvis in bianco, come da copione, che canta “dal vivo”, interrotto da interferenze traditrici, “Can’t Help Falling in Love” nel contesto di quel casinò popolato di fantasmi delle star del ‘900, ma abbandonato da decenni alla polvere e all’incuria, mi fa piangere d’emozione autentica, come ai tempi di Nicholas Cage-Sailor mentre mimava lo stesso artista, intonando Love Me Tender alla sua Lula in Wild at Heart. 8/10

DUNE (2021)

Sul pianeta di Arrakis, conosciuto anche come Dune per la presenza di un infinito ed inospitale deserto ondivago di sabbie poco favorevole alla vita umana ed animale, oltre la “spezia” c’è di più. Lo comprende a fine film il nostro Paul Atreides che in questa sontuosa versione firmata Villeneuve assume una figura messianica che matura questa sua consapevolezza progressivamente, dopo un calvario, quasi più interiore che fisico, a cui verrà sottoposto lungo tutta la storia.

Avventurarsi a mettere in scena e portate sullo schermo l’epopea delle famiglie nobili nemiche degli Atreides e degli Hakronnen, nati dalla fantasia compulsiva e complessa di Frank Herbert, ha già fatto male a diverse illustre personalità del mondo del cinema.

Posto che, anche per ragioni personali di carattere affettivo (ho visto il primo Dune sedicenne al cinema ai tempi della sua uscita, emozionandomi assai), sono molto affezionato alla versione martoriata e combattuta di Lynch, piegato da un De Laurentis in vena di produrre l’ennesimo blockbuster facile e scorrevole; posto che i tentativi di trasposizione impossibile da parte di quel genio folle di Jodorowski sono diventati una leggenda degna di dar vita ad un film sulla sua genesi impossibile, che poi è stato appunto girato ed è uscito di recente, in ritardo, pure nelle nostre sale, ecco che la staffetta passa ora al talentuoso Denis Villeneuve.

Cineasta carismatico ormai piuttosto avvezzo a farsi carico di sfide impossibili, dopo aver girato ed essere sopravvissuto tutto sommato piuttosto bene al sequel tutt’altro che scontato di Blade Runner, portavoce di un atteggiamento tipico da autore tosto e capace, che ama e non si tira indietro di fronte ad obiettivi più che sfidanti.

Qui il progetto, sontuoso come c’era da aspettarsi, è in realtà il primo capitolo di una serie (dittico o forse pure trilogia?) che intende dare un filo narrativo compiuto è logico dopo l’adorabile pastiche dalle tinte kitch di Lynch, con i suoi cattivi pieni di pustole, Sting seminudo e Silvana Mangano meravigliosamente anticipatrice di Hellraiser.

E i vermoni artigianali e meccanici made in Rambaldi.

La storia è inutile raccontarla, ma il film impiega più di un’ora prima di ingranare veramente, avvilito da dialoghi stantii e formali che rendono l’atmosfera troppo soffocante con al centro le problematiche che contendono il pianeta più inospitale e pericoloso tra i due casati rivali, grazie alle preziose spezie che scaturiscono dalle sabbie dei deserti.

Poi certo arriva l’azione, i vermi nel deserto, e Villeneuve trova pane per i suoi denti di gran direttore di scene madri.

Ma la dilatazione rende pesante il tutto, e la fantascienza con ambientazione lontana assai (siamo negli anni diecimila!) ma resa esplicita da un contesto primitivo sia nei costumi che in certe modalità di combattimento all’arma bianca, hanno ormai troppi precedenti per non risultare ormai un po’ troppo desuete, rimandando la mente all’incubo Stargate targato Emmerich.

Dune così concepito emoziona come uno Star Wars clone, ovvero come un progetto seriale che non ha lontanamente nulla a che spartire con il bel guazzabuglio sbagliato ma affascinante di Lynch, e men che meno con quel progetto sulla carta meraviglioso risultante dalla folle joint venture Jodorowski+Moebius.

Non aiutano molto a rendere memorabile il filmone alcuni interpreti piuttosto imbalsamati o al minimo del loro apparente impegno espressivo (Oscar Isaac catatonico, Javier Bardem ancor di più come ormai quasi sempre avviene, Bautista e Momoa che ripetono un pòs il medesimo cliché abbinato alla loro massa muscolare, ed un Stellan Skarsgard che, pur restando un ottimo interprete, non riesce a rendere efficacemente repellente il suo personaggio come invece accadeva nel “filmaccio” adorabile di Lynch.

Insomma il nuovo Dune è perfetto tecnicamente, ma freddo e senza cuore, al contrario dell’amato pasticcio di Lynch che rende più deliranti e sopra le righe, e quindi in fondo più umani, i suoi personaggi.

La versione di Jodorowski sarebbe probabilmente risultata il capolavoro: ma è naufragata sul nascere, e dunque siamo costretti a limitarci a desiderarla come un sogno proibito. 4/10

Tutti i film di Denis Villeneuve in ordine cronologico

Potrebbe Piacerti

-

‘Under Salt Marsh’: quando il crime diventa introspezione

-

Éric Rohmer, la Rivoluzione e il quadro

-

DGA Awards 2026: tutti i vincitori tra cinema, TV e documentari

-

‘Taxi Driver’, Scorsese e De Niro in viaggio al termine della notte

-

‘Pretty Woman’: il racconto di una favola imperfetta

-

‘Io + Te’: un ritratto intimo dell’amore

‘Minions & Monsters’: il primo trailer

‘Under Salt Marsh’: quando il crime diventa introspezione

Keira Knightley, Alicia Vikander, Jamie Dornan ed Erin Kellyman protagonisti della dark comedy “The Worst”

‘La scomparsa di Haruhi Suzumiya’ l’anime che ha avuto il coraggio di fermarsi