Alfonso Cuarón si rivelò al pubblico dei cinefili proprio alla Mostra del Cinema di Venezia, nel 2001, con Y tu mamá también. Da allora sono seguiti successi di pubblico e critica, con Harry Potter e il prigioniero di Azkaban (2004), I figli degli uomini (2006), Gravity (2013) e Roma (2018). Non ultimo l’apprezzamento per una serie televisiva come Disclaimer – La vita perfetta (2024).

Alla 82a Mostra del Cinema di Venezia abbiamo incontrato Alfonso Cuarón in un’interessante conversazione su cinema e fotografia.

Com’è nata la tua carriera di regista?

Ho studiato cinema all’università del Messico. Poi ho iniziato a farlo in modo più professionale. Ci ho messo molto tempo per diventare regista. Sono stato assistente alla produzione, assistente al montaggio, assistente alla macchina da presa. Sono stato anche operatore al microfono in 12 film. Quindi ho acquisito un’idea di come funzionassero le cose, finché non sono diventato assistente alla regia, ruolo in cui ho passato molti, molti anni. Immagino che questo abbia influenzato la comunicazione con le altre persone sul set, perché avevo già svolto tanti ruoli diversi nel settore.

Sin dal primo film, Uno per tutte (1991), hai lavorato con il grande direttore della fotografia, messicano come te, Emmanuel Lubezki. Com’è nato questo sodalizio?

Con Emmanuel Lubezki ci conosciamo da molto tempo, abbiamo praticamente cominciato insieme la via del cinema. Quante discussioni abbiamo condiviso, incalcolabili, sin dagli anni giovanili. È stato il direttore della fotografia di tutti i miei film, a parte Roma, che ho curato io stesso. Quando stavo per fare Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, lui era impegnato in un altro film. Il primo nome che ci è venuto in mente è stato Michael Seresin, molto stimato da entrambi e con cui ho collaborato benissimo.

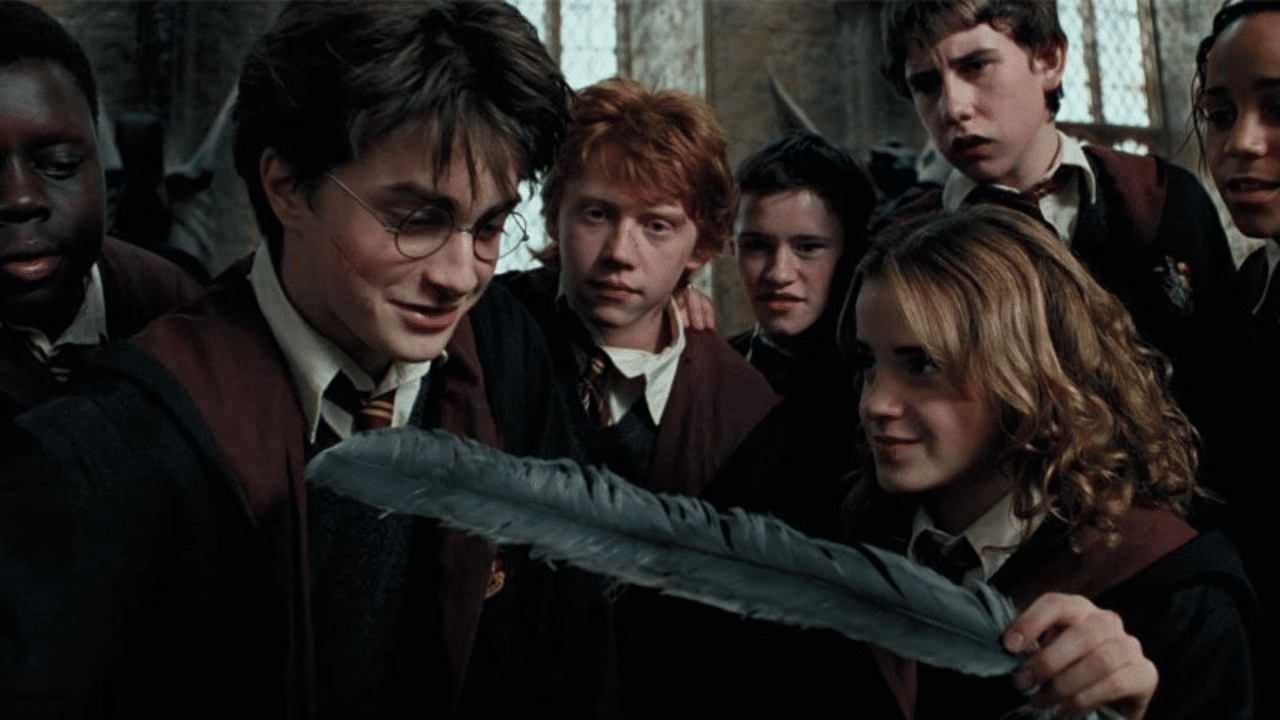

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban

Come hai lavorato a un film come Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, che può sembrare eccentrico all’interno della tua filmografia?

Quando me l’hanno proposto mi sono detto: perché no? Ovviamente ho discusso del film con tutti i possibili collaboratori per più di un mese. Non avevo mai fatto niente di così grande, con tutte le complessità di questo tipo di film. Ma l’idea mi piaceva sempre più. Credo che la Warner Brothers abbia avuto anche dei ripensamenti, a un certo punto, chiedendomi se fossi sicuro di fare un film del genere, ma io me la sentivo. Non sono mancate le difficoltà, con qualcuno della produzione, che poneva ostacoli di tipo coercitivo al fluire del processo creativo. Ma ho sempre cercato di proteggere la mia visione. In Harry Potter e il prigioniero di Azkaban c’è una transizione dal mondo dei bambini all’adolescenza. Harry Potter è cresciuto, i personaggi sono sulla soglia dell’adolescenza, in cui improvvisamente sono diventati consapevoli di ciò che si nasconde nell’ombra. È questo l’approccio che ho adottato. Fotograficamente, con Michael Seresin, abbiamo posizionato la luce sempre in una direzione. La tendenza della maggior parte dei direttori della fotografia è riempire lo spazio non illuminato con della luce, in modo che le ombre non siano così scure. Con Michael Seresin abbiamo adottato l’approccio opposto: oscurare le ombre.

Ho letto che hai cercato di lavorare a Harry Potter e il prigioniero di Azkaban come a un piccolo film personale, per non lasciarti sopraffare dalla sua portata. È vero?

Non sapevamo cosa stavamo facendo. Mi sono detto: «Prendiamo una scena alla volta, cerchiamo di concentrarci su quello che stiamo facendo, come in un piccolo film». Gran parte delle riprese, in particolare all’inizio, è con camera a mano. Elementi contro il protocollo. È stata una sfida e io le adoro. Un’altra cosa che abbiamo deciso, è stato un punto di discussione, è che avremmo fatto solo una manciata di primi piani in tutto il film. Se lo riguardate, non ci sono quasi primi piani. Il nostro principio era un po’ come quello di John Ford: il piano medio diventa un primo piano. Il piano medio si trasforma in un campo intero. E il campo intero in un campo largo.

Y tu mamá también

Il film che per primo ti ha fatto apprezzare dalla critica è stato Y tu mamá también, presentato nel 2001 proprio qui a Venezia.

Y tu mamá también è una sorta d’incarnazione cinematografica dell’adolescente maschio guidato dal testosterone. È quello che accade nel film. È una storia di amicizia, lussuria, con un senso d’avventura. È un racconto onesto sui ragazzi e il sesso. Era divertente e provocatorio, con delle belle interpretazioni.

Come ti è venuta l’idea di Y tu mamá también?

Dopo due avventure hollywoodiane, La piccola principessa (1995) e Grandi speranze (1998), volevo tornare a fare cinema in Messico, andare alle mie radici. Mi chiedi come nasce il progetto: il seme della storia era due ragazzi che vanno in spiaggia con una donna. Raccontai l’idea a mio fratello, che venne a New York, e lui disse che gli sembrava una tipica storia americana, di adolescenti che si divertono. Poi il progetto, però, prese forma e lo scrivemmo insieme, utilizzando moltissimo un espediente anticinematografico come la voce fuori campo. Dentro il film c’erano anche questioni personali e sociali, non solo due ragazzi che cercano di fare sesso. Io e mio fratello ci abbiamo messo dentro diverse nostre esperienze, partendo da quell’idea della spiaggia, un elemento centrale delle nostre adolescenze.

Y tu mamá también

I figli degli uomini (2006) è un film di fantascienza, ma sembra una storia drammaticamente rivolta al presente.

Il film di fantascienza è solo una convenzione cinematografica. A me interessava che gli spettatori si sentissero nel presente. Non volevo creare una fantascienza che lanciasse ipotesi sul futuro, volevo riflettere sul presente.

Con Gravity (2013) è arrivata anche una pioggia di Oscar. Quali sono state le difficoltà più grandi nella realizzazione del film?

Il fatto è che, nella capsula spaziale, c’erano George Clooney, Sandra Bullock, io e l’operatore di macchina: facevamo un movimento di 180 gradi e lo spazio dentro era come la metà anteriore di un’auto… L’illuminazione, poi, era per la maggior parte costituita da una singola fonte di luce, il sole che entrava dal finestrino, e all’epoca non avevamo la tecnologia led poi utilizzata in tutti i successivi film di Star Wars. Anche simulare la mancanza di gravità non è stato facile, anche lì la tecnica di riferimento veniva dalla saga di George Lucas.

Di Roma (2018) sei regista, sceneggiatore, autore del soggetto, produttore, direttore della fotografia, montatore.

È un film che ho fortemente voluto. Che sia stato anche direttore della fotografia, però, è stato più o meno un caso. Avrebbe dovuto farlo Emmanuel Lubezki che, però, era un po’ scettico riguardo al bianco e nero, anche se è stato lui a farmi conoscere questo formato digitale con cineprese da 65 millimetri, in grado di ottenere grande qualità visiva e una notevole luminosità. Al di là della controversia sul bianco e nero, Emmanuel Lubezki non poteva trasferirsi in Messico per il lungo tempo delle riprese. Ero senza direttore della fotografia. Ho pensato di chiamare di nuovo Michael Seresin, ma mi sono reso conto che la comunicazione sarebbe stata in inglese. Stavo girando in Messico, poiché si trattava di un film sui ricordi, e il mio interesse era quello di connettermi in modo organico a quei ricordi. Comunicare in inglese avrebbe costretto anche i messicani a parlare inglese. Non volevo che ciò accadesse. È stato Emmanuel Lubezki a dirmi che avrei dovuto fare io stesso la fotografia. L’avevo già fatto prima, ma non lo facevo da molto tempo. In realtà, in quasi tutti i film che ho diretto, ho dedicato qualche giorno alla fotografia, magari nelle seconde unità, ma qui si trattava dell’intero film. Alla fine ho finito per farlo. Ma questo si può creare solo con la collaborazione di tutti i reparti. Trovare i modi, trovare le soluzioni. Credo che una cosa che abbiamo avuto in comune è stato che non accettavamo la parola “no” sul set. “No” non è una risposta. Pensiamoci è una risposta.

I figli degli uomini

Roma è un prodotto più collettivo di quanto la tua firma in tutti i comparti lasci immaginare?

In molti casi, anche per una questione di costi, credevamo di non avere i mezzi per fare certe cose. Allora riunivamo tutta la squadra e iniziavamo a discuterne. E trovavamo soluzioni. A volte, la soluzione del momento è molto migliore dell’idea originale. Sei costretto a pensare e ripensare sempre se alla fine vuoi che funzioni. Un’altra cosa: è impossibile fare un film senza collaborazione. Qualsiasi cosa tu riesca a ottenere è solo attraverso la collaborazione. È come se le diverse energie, le diverse personalità di tutti i membri della troupe, si fondessero in un’unica lunghezza d’onda, nella stessa direzione per la riuscita: così nasce un buon film.

Riguardo al passaggio dalla pellicola al digitale, cosa ha cambiato nella cinematografia?

Mi piace la pellicola, adoro il lato fisico di un film. Si è in un certo senso più limitati rispetto al digitale, ma si fa di necessità virtù. Bisogna lavorare e riflettere di più. Essendo maggiormente costosa, la scrittura a monte è più decisiva. Ma alcuni dei film più fenomenali della storia del cinema sono stati girati in pellicola: in 16, 35 o 65 mm. In un certo senso, il digitale rende le cose troppo facili, perché si può vedere tutto all’istante. Adoravo l’idea di fidarmi di me stesso, del mio occhio, quando non si sapeva cosa si era fatto fino al giorno dopo. E mi è successo per molti anni. Gravity è stato il mio primo film totalmente in digitale. Mi piace ancora la pellicola, ma potrebbe essere una questione generazionale. In realtà amo entrambe le tecniche. Penso che non ci sia ci sia una grande differenza in termini di luminosità o creatività. Sono solo due diversi set di strumenti che ti danno risultati specifici. Con il digitale posso replicare qualsiasi cosa, ma io sento ancora la disciplina del lavorare su pellicola che m’influenza, anche nel processo creativo. D’altra parte, il digitale offre una pulizia e una gamma dinamica che, negli anni Novanta, molti direttori della fotografia e io stesso, eravamo impegnati a cercare, spingendo i laboratori per ottenere un materiale dalla gamma dinamica più ampia e luminosa, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione. Risultati che ora il digitale raggiunge. Quindi, invece di lamentarsi, bisogna intenderli come strumenti diversi a disposizione del cinema. Non è che la pellicola abbia un qualche valore spirituale, sono solo strumenti.

Alfonso Cuarón sul set di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban